Martin Luther und Cranachs Elias-Bild

Auf das Touristen an Torgau und der Reformation einen Gefallen finden!

Während der Tagung des Fördervereins Europa Begegnungen e.V. wurde das durch den Maler Volker Pohlenz in Kopie gefertigte Cranach-Bild „Elias und die Baalspriester“ (1545) der Öffentlichkeit vorgestellt (siehe Abbildung, Elias-Bild). Die Torgauer Zeitung berichtete am 8./9.Oktober 2016 darüber.

Jenes Elias-Bild von Lucas Cranach, wir erinnern uns, diente der in Torgau, 2004, abgehaltenen 2. Sächsischen Landesausstellung als durchgehendes Leit- und Orientierungssymbol.

Die Fertigung des Bildes, ein Thema aus dem Alten Testament, hatte Martin Luther gelegentlich der Weihe der Torgauer Schosskapelle, 1544, angeregt. Cranach (wahrscheinlich der Jüngere) malte das Bild, und es wurde in der Schlosskapelle gegenüber dem Kanzelkorb, an ausgezeichneter Stelle angebracht. Das Gemälde gelangte im Verlaufe der Jahrhunderte von Torgau nach Dresden und ist heute im Depot der Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden aufbewahrt.

Ungünstige raum-klimatische Verhältnisse in der Torgauer Schlosskapelle lassen es nicht zu, das Bild zurück zu holen, um es an der durch Luther einst bestimmten Stelle wieder anzubringen. Die Kopie von Volker Pohlenz könnte dafür aber schon genutzt werden.

Ein größerer Personenkreis hatte sich übrigens während der o.g. Tagung und nun auch längst darüber hinaus dafür ausgesprochen, der gelungenen Kopie des Elias-Bildes im Schloss Hartenfels einen angemessenen Platz einzuräumen.

Eine Argumentation, die wir folgend führen wollen, will das Vorhaben, die Cranach-Kopie „Elias und die Baalspriester“ wiederum in das Schloss Hartenfels einzubringen, auf einen fachlich soliden Grund stellen.

Zwei Fragen sind es, die in diesem Zusammenhang zu beantworten sind:

Warum hatte Luther dem Wittenberger Maler Cranach empfohlen, gerade das „Elias-Thema“ aus dem Alten Testament bildlich umzusetzen?

Und weiter, einen ganz anderen Bereich ansprechend sei schließlich noch gefragt:

Wie gelingt es, unter dem Thema „Luther und das Elias-Bild“, die wichtige Aussage „Torgau, politisches Zentrum der Lutherischen Reformation“ für Interessierte so spannend zu erzählen, dass Touristen daran einen Gefallen finden?

Folgend zur Beantwortung der ersten Frage:

Einen Sinn für genau diese Bild-Empfehlung Luthers war mit der kirchlich und weltlich aufgeladenen Situation in Kursachsen sowie in anderen protestantischen Ländern während der Reformationszeit, besonders der nach 1530, schon gegeben. Denn, mit der zunehmenden Bedrohung durch den altgläubigen Kaiser Karl V. und den alles lenkenden Papst im Hintergrund stellte sich die Existenzfrage für die Protestanten und ihrer neu geschaffenen Kirche. Es war das Ganze im Neuen, das in Kirche und Staat, was auf dem Spiel stand.

In der Geschichte die über „Elias und die Baalspriester“ im Alten Testament erzählt wird, ging es in weit zurück liegender Zeit auch schon einmal um die Existenz, nämlich um die Frage nach dem Fortbestehen Israels.

Diese alttestamentarische Elias-Geschichte, die Cranach, wie gesagt, bildlich darzustellen hatte, sei zum besseren Verständnis kurz erzählt:

Ahab, der damalige Herrscher Israels, regierte ein Volk, das gleich mehreren Gottheiten Glauben schenkte. Und just in jener Zeit war eine vieljährige Dürre über das Land gekommen. Ahabs Gott-Favorit war Baal, der angesichts der Dürre mit seinen Priestern diese Spitzenstellung aber schlecht beibehalten konnte. Enttäuscht von Baal gab der König Ahab dem Elias, einem, der trotz des großen Tötens durch die Baalsleute übrig gebliebenen Propheten des Gottes Jahwe (einer anderen Gottheit) eine Chance. Es kam zum Wettstreit, welcher Opferaltar, der von Elias oder jener der Baalspriester, würde sich durch ein vom Himmel herab fallendes Feuer entzünden.

Jahwe war es, der das Vermögen besaß, dem Elias beizuspringen. Jahwe war es auch, der den ersehnten Regen über das Land brachte. Jahwe war es, der von da ab schließlich zum einzigen, zum wahren Gott erkoren wurde, übrigens bis zum heutigen Tag.

Cranachs Bild zeigt die verschiedenen Episoden der genannten Geschichte um „Elias und die Baalspriester“.

Nun aber etwas Wichtiges:

Der Maler lässt uns auf seinem Bild auch sehen, wie der Prophet Elias, angesichts der Existenzfrage für Israel, die Schuld für diesen extremen Fall um den Staat, den Baalspriestern gab. Außerdem war man gewillt, grundsätzlich Vorkehrungen dafür zu treffen, den Extremfall sich nicht wiederholen zu lassen. Elias, sehr wahrscheinlich auf Geheiß des (ob der Situation) zornigen Gottes Jahwe, begann, die Baalspriester zu töten.

Die Soldaten des Ahab, die Elias beim Töten flankierten, wurden auf dem Cranach-Gemälde als Lanzenträger dargestellt.

Mit der Empfehlung Martin Luthers, genau diese Elias-Geschichte durch Cranach bildlich festhalten zu lassen, wollte der Reformator einen Fingerzeig geben, wie er selbst angesichts der damals heraufziehenden Existenzfrage um Kirche und Staat dachte. Diese stellte sich nämlich um 1544 erneut.

Wenn es um die Existenz der evangelischen Christen, der neuen Kirche und des Staates, wenn es somit um alles geht, so Martin Luther, dann wäre eben für deren Erhalt alles aufzubieten, auch Soldaten und Waffen. Das war des Reformators Standpunkt, den er mit der Empfehlung, die Elias-Geschichte zu malen, öffentlichkeitswirksam und gelegentlich der Weihe der Schlosskapelle in Torgau konkret zum Ausdruck bringen wollte.

Der militärische Schmalkaldische Bund der Protestanten war ja als eine Defensionsmaßnahme längst (1531) installiert worden.

Ein Jahr vor der Bündnisschließung, um das hier noch mitzuteilen, hatten sich in Torgau, im politischen Zentrum der Reformation, Luther und einige Reformatoren mit den Geheimen Räten des Kurfürsten um Kanzler Brück in Sachen „Militärbündnis“ in Klausur begeben. Diese endete damit, dass nach intensiver Debatte auch Luther, obgleich ein Mann der Kirche, dem zu organisierenden Militärbündnis gegen den katholischen Kaiser zustimmte. Die Reformationsgeschichte benutzt für diesen bedeutsamen Schwenk des Reformators die Aussage: „Luthers Torgauer Wende“.

Bringen wir die Angelegenheit „Kirche und Militär“ auf den Punkt:

Gott gab den Christen „Das Wort“, um das Evangelium zu verbreiten bzw. es zu predigen.

Gott gab hingegen dem weltlichen Herrscher „Das Schwert“, um die Ordnung überhaupt und im extremen Fall die Existenz der neuen Kirche und die des dazugehörigen Staates zu gewährleisten.

Kurzum, Luther sprach sich in seiner Schrift „Ob Kriegsleut auch in seligem Stande sein können“ (ob jene auch in den Himmel kommen), 1526, deutlich für die Soldaten, für das Kriegshandwerk als ein Instrument des Staates aus (neben den Gesetzen), wenn es denn in rechter Gesinnung (gerecht) gehandhabt und die Soldaten nicht aus Mutwillen, Räuberei und Eroberung vorgehen würden.

Wortwörtlich vermerkte der Reformator in der genannten Schrift, dass, wenn es um die Existenz geht, doch nicht einfach „alles fahren zu lassen“ sei.

Erinnern wir uns an die Ausstellung der Sächsischen Kunstsammlungen Dresden im Torgauer Schloss Hartenfels, 2014. Sie stand damals unter dem Motto, „Das Wort im Bild: Biblische Darstellungen an Prunkwaffen und Kunstgegenständen der Kurfürsten von Sachsen zur Reformationszeit“.

Für uns wird jetzt im Nachhinein viel verständlicher, warum religiöse Motive und biblische Worte aus dem Neuen Testament auf den in der Ausstellung zu findenden (mitunter schon Furcht einflößenden) Waffen aus der damaligen Zeit einen Sinn machten.

Das von Gott Geschaffene war grundsätzlich (auch militärisch) zu erhalten, so Martin Luther u.a. Reformer und zwar durch einen starken Staat und dies unterstreichend durch militärische Bündnisse.

Die Lektüre genau dieser o.g. „Kriegsleut-Schrift“ sei vor allem denen empfohlen, die sich heute so gebärden, als ob oder wie wenn das Evangelium einen Staat (oder Staatenbund) regieren könnte. Martin Luther lehrte, dass Kirche und Staat zwei verschiedene Reiche sind, mit eigenen Wesenheiten.

Übrigens, die besagte Schrift über die „Kriegsleut“ entstand als Antwort Luthers auf Gewissenszweifel des sächsischen Reiterkommandeurs Aschwin von Kram, als der Reformator 1526 mit jener Militärperson zusammen in Torgau Taufpate eines Sohnes des Pfarrers Gabriel Zwilling wurde.

Soweit einige Argumente zur Beantwortung der oben gestellten ersten Frage.

Wenden wir uns folgend der Beantwortung der zweiten Frage zu, die in Richtung eines erwünschten Zulaufs von Touristen nach Torgau durch Erzählen interessanter Geschichten abzielt.

Um wirklich eine spannende Geschichte über Torgau und die Reformation im Zusammenhang mit dem Bild „Elias und die Baalspriester“ erzählen zu können, müssen wir noch auf eine andere situationsspezifische Gruppe von Cranach-Bildern verweisen, die fast zur gleichen Zeit wie das Elias-Gemälde entstanden waren. Diese Bilder-Gruppe baut mit ihrer inhaltlichen Aussage, die wir gleich darlegen werden, einen Gegenpol zum „Elias-Bild“ auf. Diese anderen Bilder erzeugen eben in einer Gegenüberstellung zu dem „Elias-Bild“ die Spannung in der großen Geschichte über Torgau als politisches Zentrum der Lutherischen Reformation.

Nun wollen wir aber konkret werden. Was meinen wir, wenn wir von anderen Bildern als Gegenpol zum „Elias-Bild“ und von dadurch erzeugten Spannungen sprechen?

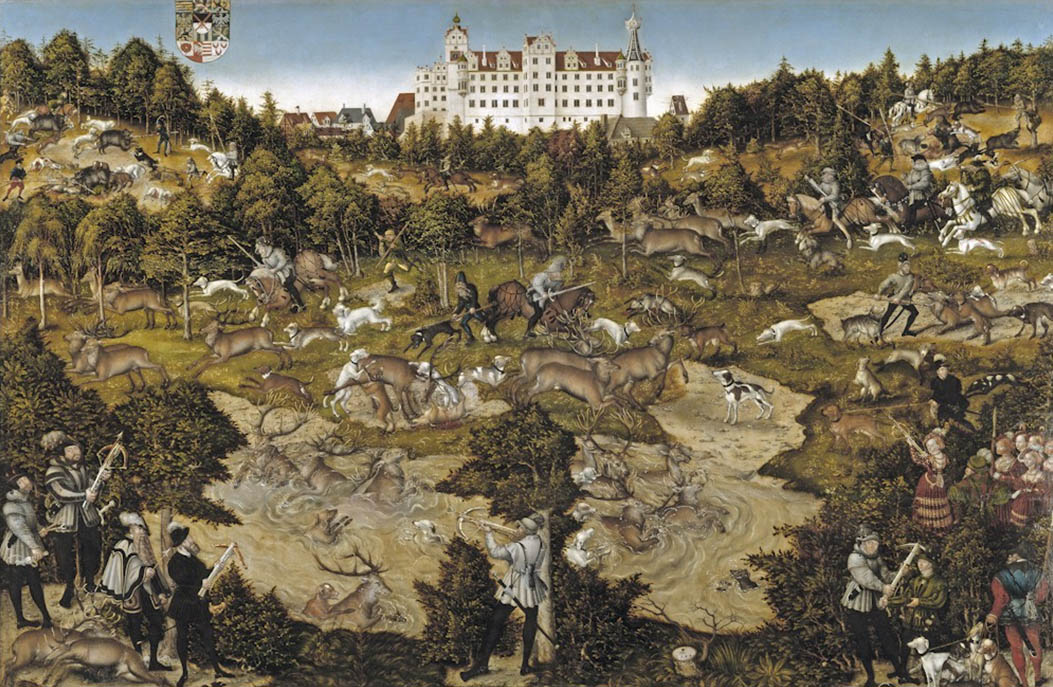

Neben dem Elias-Bild, welches dem Betrachter die Sendung offerierte, im Extremfall „Kirche und Staat“ grundsätzlich militärisch zu schützen, malten beide Cranachs zur gleichen Zeit, 1544/45, große Jagdszenen, die das Erlegen „wilder Tiere“ auf der ostelbischen Seite, vor dem Torgauer Residenzschlosses eindrucksvoll abbildeten (siehe Abbildung, Jagd-Bild).

Alle diese Jagd-Bilder der Cranachs zeigen den „evangelisch-lutherischen“ Kurfürsten Johann Friedrich rechtselbisch, welcher gemeinsam mit seinem Widersacher, dem „altgläubig-katholischen“ Kaiser Karl V. Jagdglück erleben wollte. In dem Jagd-Bild finden sich (unten links) der Kurfürst mit grünlichem Wams und der Kaiser Karl V. (etwas davor), ganz in Schwarz gekleidet.

Solche Jagdszenen, welche den Kurfürsten gemeinsam mit dem Kaiser zeigen, hat es aber in Wirklichkeit gar nicht gegeben. Kaiser und Kurfürst waren nie vor Torgau zusammen jagen.

Die Cranachs malten auf Veranlassung des Kurfürsten, sicher auch Luthers, der wahrscheinlich von der Auftragserteilung wusste, wenn man so will „Wunschbilder“, auch Fiktionen genannt. Man könnte auch sagen „Als-Ob-Gemälde“.

Was wurde von protestantischer Seite her gewünscht, als ob oder wie wenn es dafür eine Realität gegeben hätte?

Der sächsische Kurfürst in Torgau und Martin Luther meinten, für den Bestand der Reformation, für die Beantwortung der Existenzfrage sollten nicht Krieg das alleinige Mittel sein, vielmehr wären Frieden, Ausgleich, gegenseitiges Respektieren eine Alternative, um die hochgefährliche Lage in jener Zeit zu entschärfen. Das war der tiefe Wunsch auf der Seite der Protestanten um Luther und den Kurfürsten Johann Friedrich.

So sind die Jagd-Bilder Cranachs auch wie „Große Flugschriften“ anzusehen, die im anderen Lager ein nochmaliges Bedenken veranlassen sollten, nämlich den aufziehenden Konflikt durch „Das Wort“ (möglichst ohne „Das Schwert“) beizulegen.

Vertiefen wir uns doch einmal in die zwei so verschiedenen Bildinhalte, in die Geschichte um Elias und in die des fiktiven gemeinsamen Jagdglücks, welches Kaiser und Kurfürst genießen sollten. Ist das nicht eine wunderbar spannende Geschichte, die wir letztendlich für die gesamte große Geschichtsschreibung erzählen können. Nämlich, zuerst einzeln über das Elias-Bild und dann über das Jagd-Bild für sich. Die Zusammenbindungen der Sinngehalte der beiden so verschiedenen Bilder sind es dann, die in Form einer Erzählung die Spannung und Aufmerksamkeit von Interessierten erbringen werden.

Eine ähnliche wunderbare Erhellung lässt sich übrigens genauso erzeugen, wenn einer Betrachtergruppe, im Schlosshof stehend, das Zusammenbinden von Kirche und Staat aus jener Zeit beim Anblick des Schlossflügels B, als eine kontinuierlich übergehende Baugruppe, Schlosskapelle (Kirche) und Kurfürstliche Gemächer (Staat) erzählt wird. Das Erlebnis steigert sich dann noch beim Betreten der beiden „Reiche“. Besonders dann, wenn die Kurfürstlichen Gemächer ihre Ausstattung im Inneren erhalten haben.

Das ist doch richtig gedacht?

Wie jeder Leser längst bemerkt hat, ist das von uns hier angesprochene Thema so hoch aktuell, dass wir die Geschichte der Reformation, in der es auch um Krieg und Frieden ging, tagelang bei gleich anhaltendem Interesse erzählen könnten.

Wenn sich auch Geschichte nicht wiederholt, reimt sie sich doch mitunter.

Kurzum: Es ist unser Ansinnen, dass, wenn immer in Torgau die genannten Cranach-Gemälde, eben das Elias-Bild und eines der Jagd-Bilder (wahrscheinlich in Kopie) gezeigt werden, dann sollte der Betrachter beiden Stücken entgegen treten können.

Lassen Sie uns beide Bilder im Schloss Hartenfels unterbringen, um den Besuchern vom Evangelium, das einst am Abgrund stand, zu erzählen.

Dr. Uwe Niedersen

Elias und die Baalspriester (1545, Cranach d. J.), Kopie von V. Pohlenz, (Foto: Pohlenz)

Hofjagd zu Ehren Karls V. vor Schloss Hartenfels (1544, Cranach d.Ä.),

2. Sächsische Landesausstellung, Nr. 218, Torgau, 2004; (Repro: Förderverein Europa Begegnungen e.V.)