Tagung der Historiker und Festungsforscher

Torgau/Elbe, 28. und 29. Oktober 2011

Bündnisse, Festungen und Reformen; Europa um das Jahr 1806

Ort: Schloss Hartenfels, Plenarsaal, Flügel D (Innenhof), 2. Etage

R e s ü m e e

Torgau/Elbe, 28. und 29. Oktober 2011

Bündnisse, Festungen und Reformen; Europa um das Jahr 1806

Ort: Schloss Hartenfels, Plenarsaal, Flügel D (Innenhof), 2. Etage

R e s ü m e e

Die 12. Tagung der Historiker und Festungsforscher wurde zum Thema: „Bündnisse, Festungen und Reformen; Europa um das Jahr 1806“ vom Förderverein Europa Begegnungen e. V. und seinem Sachsen-Preußen-Kollegium in Torgau, im Schloß Hartenfels, am 28. und 29. Oktober 2011 durchgeführt.

Eingeleitet wurde die Tagung durch Dr. Hansjochen Hancke mit einer Begehung des Schloß Hartenfels. Ein Ort der Führung war der restaurierte „Schöne Erker“ am Flügel B. Da wir uns inmitten der Luther-Dekade befinden, 2017 werden „500 Jahre Thesenanschlag“ begangen, wurde während der Begehung ausdrücklich die Rolle von Schloß Hartenfels als das politische Zentrum der (lutherischen) Reformation vermerkt.

In die Tagungsmappe wurden neben der Adressenliste und dem Tätigkeitsprofil der Teilnehmer folgende Stücke eingefügt:

- Inhaltliche Einführung zur Tagungsserie „Festungen und Armeen; Bündnisse und Reformen“

- Zur Durchführung der Veranstaltungsfolge mit einer Übersicht möglicher Vortragsthemen bis 2013

- Plan – Küstrin und seine Umgebung im Jahre 1809

- Liste einiger militärhistorischer Veröffentlichungen

Im Tagungssaal befanden sich der Büchertisch mit aktueller Literatur zum Tagungsthema. Eine Literaturübersicht speziell zur „Festung Torgau“ findet man darüber hinaus auf der Webseite des Fördervereins.

Der Veranstalter der Tagung, der Förderverein Europa Begegnungen e. V., konnte zur Tagung wiederum eine neue Schrift herausgeben und vorstellen: „Führungen durch die Festung Torgau“, Autor: U. Niedersen.

Das Buch beginnt mit Ausführungen zur Geschichte der Festung Torgau; eine Chronologie der Befestigung Torgaus schließt sich an. Alle Fachbegriffe im Buch werden gesondert erklärt. Die neue Schrift verweist auf fünf Führungen durch die Festung Torgau, die inhaltlich und methodisch vorgestellt werden; Umfang 122 Seiten mit 133 Abbildungen. Zwei Pläne der Festung Torgau befinden sich auf den klappbaren Innenseiten des Buchumschlages. Ein farbiges Panorama-Bild der Defensionskaserne des Brückenkopfes dient als Titel-Umschlagseite. Die Schrift ist beim Förderverein Europa Begegnungen e.V. zu beziehen.

Im Veranstaltungsraum fanden die Posterstände zu folgenden Themen Aufmerksamkeit:

- (u.a.) mit einem Plan zur Schlacht bei Torgau, 1760, von Friedrich Ludwig Aster (Familienarchiv von Aster)

- Kanaldurchstich des Hauptwalls der Festung Torgau, 1811 (Dipl.-Ing. Norbert Lange, Bernd Lehmann)

- Brückenkopf der Festung Wittenberg als Hotel (Gerhard F.H. Schult und Dr. Horst Schumann)

- Errichtung der Station 4 der Preußischen Optischen Telegraphenlinie im Jahre 1832; (Prof. Dr. Hans-Jürgen Peach)

Des Weiteren ist ausdrücklich die Ausstellung „Natur und Festung“ zu nennen, die den zweitägigen Tagungsverlauf begleitete. Ziel war es, das Thema „Festung Torgau“ über den Weg der Kunst den Menschen näher zu bringen. Über 50 Aquarelle der Torgauer „Malgruppe 725“ wurden vorgestellt. Zur Gruppe gehören Sieglinde Lawrenz (Ltg.), Karin und Manfred Kettlitz, Siegfried Naumann, Adelheid Lehmann, Karin Streubel. Die betreffenden Bilder werden demnächst in die o.g. Webseite des Fördervereins Europa Begegnungen e.V. gestellt.

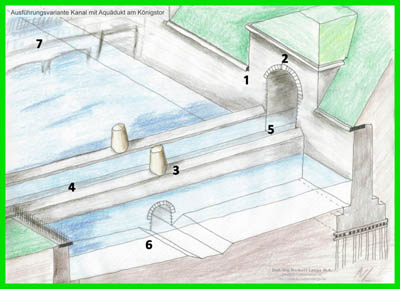

Die Exkursion während der Tagung führte die Teilnehmer zum Wallbereich des ehemaligen Königstores (Straße der Jugend) und zu dem erst jüngst durch das Sachsen-Preußen-Kollegium des Förderverein Europa Begegnungen e.V. entdeckten Walldurchstich eines vor 1810 geplanten sächsischen Schifffahrtkanals von Leipzig nach Torgau. Die Träger der Exkursion waren (u. a.) Norbert Lange; Bernd Lehmann; Klaus Lotzenburger.

Zu fragen ist, wie die Anlage zum Durchleiten eines Kanals durch den Wall einmal ausgesehen haben könnte?

Folgend dazu der Vorschlag von Norbert Lange:

(1) innere Sandstein-Grabenmauer, (2) Gewölbe im Wall mit Schlussstein, FAR1811 (Friedrich August I.), darunter die Kanalführung (1 und 2 sind noch heute sichtbar), (3) die zwei Sperrmauern mit Hindernistürmchen bildeten die Brückung (4) Wasser in der Brückung (Kanal) (3 und 4 nicht vorhanden), (5) die Kanalsohle mit den seitlich einbindenden Sohlesteinen sind zu sehen, (6) nasser Wallgraben (teilweise sichtbar), in welchem die Brückung stand. Die Brückung war mit einem Durchfluss für das Wasser des Wallgrabens (Künette) versehen. (7) Brücke vor dem Königstor, hier sind nur noch die Fundamente der Brückenpfeiler nachweisbar.

Folgende Maße können benannt werden:

Kanaldurchstich-Länge 24 m; -Breite 6,60 m; bei einer Scheitelhöhe (Unterkante Schlussstein) von 3,20 m würde sich eine Kanaltiefe von 1,70 m ergeben. Bei diesen genannten Maßen wurden die an der inneren Grabenmauer (Eskarpe) abnehmbaren Maße zugrunde gelegt. Ein zweiter möglicher noch tiefer liegender Horizont des Kanalbodens ergäbe eine großzügige Kanaltiefe von 2,03 m bei einer Deckenhöhe von 3,80 m.

Einige Inhalte aus den Vorträgen zur Tagung:

Prof. Dr. Hans-Werner Hahn (Jena, Freistaat Thüringen) behandelte das Thema „Fremdherrschaft oder Reformära: Das napoleonische Deutschland in Geschichtswissenschaft und Geschichtskultur der Deutschen“; wobei er folgende Schwerpunkte setzte:

„Der mit den militärischen Erfolgen von 1806/07 auf den Höhepunkt gelangte Einfluss Napoleons auf die deutschen Entwicklungen wurde in der nationalen Geschichtsschreibung lange Zeit unter der Kategorie „Fremdherrschaft“ eingeordnet. Mit der territorialen und politischen Neuordnung und dem Rheinbund habe Napoleon über weite Teile Deutschlands eine politisch-militärische Diktatur errichtet, um mit harten Mitteln die notwendigen Ressourcen für seine übersteigerte Machtpolitik herauszupressen. Eine positive Bewertung erfuhren allein die preußischen Reformen, die den Weg zur „Befreiung“ Deutschlands aus dem Joch der „Fremdherrschaft“ geboten hätten. Erst seit den 1970er Jahren verstärkten sich Forschungsansätze, die auch die positiven Seiten der napoleonischen Herrschaft und hier vor allem die Reformpolitik wichtiger Rheinbundstaaten hervorhoben. Obwohl manche Kritiker davor warnten, die Reformimpulse und –wirkungen zu überschätzen und die Schattenseiten der napoleonischen Herrschaft zu verdrängen, ist heute unbestritten, dass das rheinbündische Deutschland unter dem Protektor Napoleon einen eigenständigen und dauerhaften Weg der politischen und gesellschaftlichen Modernisierung einleitete. Diese von exogenen wie endogenen Impulsen geprägte Reformpolitik war dem preußischen Weg, der von Anfang an auf Befreiung angelegt war, durchaus ebenbürtig und hat vor allem auf verfassungs- und gesellschaftspolitischem Felde die politische Kultur der Deutschen nachhaltig beeinflusst.“

Dr. Dietrich Noack (Rabenau, Freistaat Sachsen) referierte über „Die sächsische Armee vor der Rheinbundzeit 1763–1806“; hier eine kurze inhaltliche Vorstellung seiner Ausführungen:

„Die geostrategische und wirtschaftliche Lage Sachsens weckte besonders in Preußen territoriale Begehrlichkeiten. Spätestens seit dem 18. Jahrhundert ist Sachsen dann nicht mehr in der Lage, sich selbst zu verteidigen. In den eingegangenen Koalitionen ist Sachsen stets der zweitrangige Partner. Die sächsische Armee wird dabei Spielball der Politik und gleitet, von einer durchaus beachtlichen Schlagkraft in Ergebnis der Militärreform von Friedrich August I. um 1730, mehr und mehr in die Bedeutungslosigkeit ab. Am Ende des Siebenjährigen Krieges steht nun in der längsten Friedensperiode des 18.Jahrhunderts der wirtschaftliche Wiederaufbau Sachsens im Vordergrund. Die Armee wird nur zaghaft weiter entwickelt und bleibt eine unmoderne, überalterte feudalistische Truppe, was sich 1806 bitter rächt. Die Armee ist nur bedingt gefechtsbereit. Dennoch hat die sächsische Armee auch in dieser Zeit Verdienste bei der technischen und wissenschaftlichen Entwicklung des Militärwesens vorzuweisen. Trotz zunehmendem preußischen Einfluss hält sich in Sachsen die militärische Komponente in Grenzen.“

Prof. Dr. Rudolf Jenak (Dresden, Freistaat Sachsen) erläuterte die politische Situation zur Rheinbundzeit Ende 1806. Der Vortrag war überschrieben mit: „Der Beitritt des Kurfürstentums Sachsen zum Rheinbund am 11. Dezember 1806. Die politisch-militärischen Begleitumstände dieses Vorgangs“. Einige Passagen seien vorgestellt:

„Das Streben Sachsens nach Wiedererlangung der polnischen Krone wurde angesichts der Teilungsaktivitäten Preußens seit 1772, das abgestimmt mit Rußland und Österreich handelte, zu einer anhaltenden Belastung der Beziehungen.

Erst der Ausbruch der Französischen Revolution und die Furcht vor ihrem Übergreifen auf das Königreich Polen konnte den Kurfürst Friedrich August III. zur scheinbaren Aufgabe der dynastischen Polen-Ambitionen veranlassen.

Das Zusammengehen Kursachsens mit Preußen, ganz offensichtlich gegen Frankreich gerichtet, während des Krieges Österreichs gegen Frankreich im Jahre 1805, vermittelte in Sachsen ein Gefühl des Zutrauens gegenüber dem Königreich Preußen.

Im Sommer 1806, als der Rheinbund gegründet wurde, gab es von kurfürstlichsächsischer Seite trotz mehrfacher Einladung Sachsens zum Beitritt in diesen Bund nur Ablehnung, zugleich zurückhaltendes Bedenken Sachsens zum Gegenprojekt eines Norddeutschen Kaiserreichs unter Führung Preußens. Die Verhandlungen darüber währten von Juni bis Oktober 1805.

Statt dessen schloss der Kurfürst Ende August 1806 eine geheime Militärkonvention mit dem Königreich Preußen ab, was ihn verpflichtete, anschließend an das Ultimatum Preußens gegen Frankreich mit 21 000 sächsischen Soldaten am Aufmarsch bei Jena teilzunehmen. Diese gemeinsame Niederlage mit Preußen war, wie oft in der sächsischen Politik, das Resultat völlig irrealer Kalkulationen.

Schließlich zeigte Napoleon sich über die innere Situation Sachsens bestens informiert und bot dem Kurfürsten von Sachsen generös Friedensunterhandlungen an. Diese begannen am 1. November 1806 in Berlin, und brachten den Kurfürsten dazu, seinen Wunsch nach einer Neutralität Sachsens fallen zu lassen, dem Rheinbund beizutreten, seine dezimierte Armee zu reorganisieren, und mit 6 000 Mann an der Seite Frankreichs in den Krieg gegen das eben noch verbündete Preußen einzutreten. Sachsen erhielt den Rang eines Königreiches, und die Übergabe des Cottbusser Kreises zugesichert, sobald ein Friedensvertrag mit Preußen unterzeichnet werden wird.“

Dr. Ernst Gramm (Neulengbach, Österreich) gab mit seinen Ausführungen zum Thema „Der Dritte Koalitionskrieg“ einen Einblick in die Geschichte Europas unmittelbar vor dem denkwürdigen Jahr 1806. Folgend eine Übersicht seines Referates:

„Nach den Niederlagen in den beiden ersten Koalitionskriegen leitet Österreich eine grundlegende Reform seines Heerwesens ein, mit der Erzherzog Karl als Kriegsminister betraut wird. Entgegen seinen Warnungen entschließt sich Kaiser Franz im Frühjahr 1805, der dritten Koalition gegen Napoleon beizutreten. Am 8. September 1805 überschreiten die de facto unter dem Kommando des Feldmarschalleutnants Mack stehenden österreichischen Truppen die Grenze zu dem mit Napoleon verbündeten Bayern. Mack rückt bis an die Iller vor, ohne auf die nachrückenden russischen Verstärkungen zu warten. Napoleon umfasst daraufhin die Österreicher in einem groß angelegten Manöver, schließt Mack in Ulm ein und zwingt ihn am 20. Oktober, die Waffen zu strecken. Dadurch wird der Weg in die Erblande frei. Napoleon besetzt das unverteidigte Wien, seine Armee kann über die durch eine Kriegslist unzerstört in Besitz genommene Donaubrücke ohne Zeitverlust nach Mähren vorrücken. Bei Austerlitz kommt es am 2. Dezember 1805 zur entscheidenden Schlacht. Der von Napoleon errungene Sieg und der folgende Frieden von Preßburg zieht nach kurzer Zeit das Ende des Heiligen Römischen Reiches nach sich.“

Prof. Dr. med. Karl-Horst Bichler (Stuttgart, Baden-Württemberg) stellte dem Auditorium mit dem Thema „Napoleons Krieg gegen Preußen und Sachsen 1806“, neben der Schlacht selbst, eine wichtige Zäsur der damaligen europäischen Entwicklung vor. Einige Inhalte seines Vortrages seien mitgeteilt:

„Am 9. Oktober 1806 drangen die französischen Truppen in den südthüringischen Raum in Richtung auf Leipzig/Berlin ein. In Vorgefechten bei Schleiz und Saalfeld erlitten die preußischen Truppen empfindliche Niederlagen. Auf seinem Vormarsch wandte sich Napoleon auf der Höhe von Gera gegen die bei Jena stehende Preußische Armee („Linksschwenkung“). Am 14.10. kam es zu den Schlachten bei Jena und Auerstedt. Nach dem für die Preußen unglücklichen Ausgang flohen sie umwegig in mehreren Kolonnen zunächst in Richtung Erfurt und dann Magdeburg. Die Festung Erfurt hatte bereits am 15. Oktober kampflos kapituliert. Magdeburg wurde zunächst von den Franzosen umgangen und dann eingeschlossen. Diese starke Festung diente den preußischen Truppen aufgrund der chaotischen Verhältnisse in der Stadt auf ihrem Fluchtweg nicht zur Reorganisation. Die Festungen Erfurt und Magdeburg hätten zur Organisation des preußischen Widerstandes nach Ansicht von Clausewitz große Bedeutung gehabt. Die Schnelligkeit der napoleonischen Kampfführung hat die kriegerischen Auseinandersetzungen im thüringisch/sächsischen Raum rasch beendet. Die Verluste beider Armeen waren groß. Es zeigte sich jedoch ein Übergewicht (um etwa 1/3) bei den preußischen/sächsischen Einheiten im Vergleich zu den Französischen. Die moderne französische, kräfteschonende Kampfweise gegenüber der preußisch verlustreichen Lineartaktik und der rasch Rückzug der Preußen haben zu den unterschiedlich großen Verlusten geführt. Das Sanitätswesen der beiden feindlichen Armeen war der in kurzer Zeit anfallenden großen Zahl Verwundeter nicht gewachsen. Wohl waren die französischen Einrichtungen und Chirurgen unter der Führung des erfahrenen Generalchirurgen Larray besser organisiert und dadurch leistungsfähiger als die Preußischen. Infektionen, auch bei kleinen Wunden und Blutverluste waren die häufigste Todesursache. Operativ standen Amputationen im Vordergrund.“

Marcin Wichrowski (Küstrin/Kostrzyn, Polen) referierte zum Thema „Der Fall der Festung Küstrin 1806 – Gründe und Konsequenzen. Bewertung der Festung durch den Eroberer“. Anbei einige Aussagen zur Hinführung der vom Referenten im Vortrag getroffenen These:

„Nach der Katastrophe von Jena und Auerstädt besuchte der aus Berlin fliehende preußische König Küstrin. Er versuchte den Kommandanten der Festung in dem Willen zu bestärken, unbedingt Widerstand zu leisten. Wobei ihn Letzterer versicherte, dass die Festung auf das Äußerste gehalten werden würde. Der Kommandant unterlässt aber wichtige Maßnahmen, die zur effektiven Verteidigung nötig wären. Als die ersten französischen Einheiten vor Küstrin erschienen, die als solche der Festungsbesatzung unterlegen waren, streckte diese die Waffen, obgleich die Festung als angeblich nahezu uneinnehmbar galt. Die intakte Wehranlage, 90 Geschütze und große Vorräte an Munition und Proviant fielen kampflos in Feindeshand. Die fast 3000 Preußen in der Garnison wurden gefangen genommen.

Für die Historiker galt es als selbstverständlich, dass die Schuld für die schmachvolle Kapitulation vor allem dem allzu "weichen" Festungskommandanten anzulasten sei. Er habe dem Druck seitens der bittenden Küstriner Bürger und der Senatoren nicht standhalten können. Die Kapitulation der Festung Küstrin fügt sich somit in das allgemeine Muster ein, welches besagt, dass die durchaus verteidigungsfähigen Festungen keinen bzw. geringen Widerstand leisteten, weil zivile Faktoren dominant wurden, nämlich das Wohlbefinden, das Gut und Habe der Einwohner. Diese wurden offenbar höher als die Treue gegenüber dem König veranschlagt.

Aus rein militärischer Sicht hätte die Festung aber alle zum Kampf nötigen Mittel besessen. Ja, nicht selten wurde in der Literatur unterstrichen, dass viele treue Soldaten bereit waren, ihre Schuldigkeit zu tun. Es sei der pflichtvergessene Befehlshaber gewesen, der jene Bereitschaft nicht genutzt hätte.

Auf dem ersten Blick erscheint solch eine Feststellung auch im Fall Küstrin als wohl begründet. In zweiter Instanz, bei der Untersuchung der Festung an sich müssen aber Zweifel über den tatsächlichen militärischen Wert der Anlage entstehen. Diese werden durch historische Erfahrungen mit Festungen, mit ihren Veränderungen in der näheren Umgebung; nicht zuletzt durch den Wandel der Funktion der Befestigung in der napoleonischen Ära und durch die daraus folgende Bewertung der Anlage durch den französischen Eroberer begründet. Wir müssen also fragen, ob die Entscheidung des Kommandanten tatsächlich nur durch nichtmilitärische Faktoren bedingt war. Wir müssen herausfinden, welche taktische und operative Bedeutung die Festung im Augenblick der Kapitulation wirklich besaß. Solche Faktoren wurden anhand von Plänen der Festung Küstrin während des Vortrages analysiert. Dabei wurden auch die Stimmen der damaligen Militärs gehört und zu Rate gezogen.“

In den beide Podiumsdiskussionsrunden waren bereits wichtige Fragen bzw. Problemkomplexe aufgetreten, die uns während der nächsten Tagungen begleiten werden. Einige Schwerpunkte hierzu seien abschließend genannt:

Die traditionelle sächsische Geschichtsschreibung rühmt die Neutralitätspolitik der Kurfürsten und Könige im Sachsenland, welche selbstbeschränkend gewesen wäre und stets eine friedliche Grundhaltung offenbart hätte. Die Aussage erscheint nach den Vorträgen von Jenak und Noack als zu apodiktisch und muss überdacht werden.

Oder, zu einem anderen Punkt: Das um 1800 noch existierende Heilige Römische Reich Deutscher Nation war längst nicht mehr als ein homogener Block zu betrachten (Gramm). Das Reich war vielmehr desolat, so dass Napoleon in den drei Koalitionskriegen die vorhandene Instabilität gekonnt ausnutzte.

In der Podiumsdiskussion wurde weiter gefragt und durchaus konträr diskutiert, welche Faktoren es wohl seien, die den Grad bzw. die Stärke einer Festung bei der Verteidigung bestimmen?

Ist es der Festungskommandant in seiner festgeschriebenen Verantwortung während der Feindabwehr oder sind es mehr die grundsätzlichen Faktoren, welche eine Befestigung an sich bestimmen wie die Festungsmanier, die bautechnische Ausführung und ihr Zustand oder die waffentechnische Ausstattung und Bestückung der Fortifikation?

Hierbei ergab sich während der Diskussion ein weites Feld an Meinungen. Die vorgenommenen Aussagen standen sich mitunter diametral entgegen (Wichrowski; Bichler).

Weiter werden bei den folgenden Tagungen Abhängigkeiten zu untersuchen und zu besprechen sein, die auf der einen Seite die Ausstattung und die Ernährung der Soldaten betreffen sowie auch die Möglichkeiten bei der Verwundetenversorgung mit einzubeziehen haben und auf der anderen Seite eine nicht umhin kommende Berücksichtigung dieser, sagen wir einmal, allgemeinen Mobilität der Truppe, etwa bei der Ausarbeitung der jeweiligen Strategie und Taktik des Aufmarsches zu einer Feldschlacht oder beim Umsetzen großer Truppenkörper (Bichler; Gramm).

Die Argumentation zur Ambivalenz der Wirkungen des handelnden Napoleon I. in den französisch besetzten oder beeinflussten Gebieten Europas (Hahn) wird uns während der gesamten Tagungsserie bis 2013 erhalten bleiben.

Vielfältigen Fragen und Argumentationen werden wir auch bei den nächsten Veranstaltungen gegenüber zutreten haben, die als Tagungen, wie gesagt, stets im Mai und im Oktober bis 2013 in Torgau im Schloß Hartenfels stattfinden. Endgültige Antworten wird es dabei nicht geben!

Dr. Uwe Niedersen

Die Berichterstattung von Torgau-TV finden Sie hier:

Tagung der Festungsforscher und Historiker am 28. und 29. Oktober 2011 auf Schloss Hartenfels in Torgau