Tagung der Historiker und Festungsforscher

Torgau/Elbe, 24. und 25. Mai 2013

Schlachten und Befestigungen.

Die Situation vor der Völkerschlacht bei Leipzig

Ort: Schloss Hartenfels, Plenarsaal, Flügel D (Innenhof), 2. Etage

Veranstalter: Förderverein Europa Begegnungen e. V., Torgau

R e s ü m e e

Die 15. Tagung begann mit der Vorstellung des Monumentalgemäldes „Die Weihe der Schlosskapelle zu Torgau, Martin Luther, 1544“ durch den Maler Volker Pohlenz im Schloss Hartenfels. Dieser Programmpunkt war eine Aktivität des Veranstalters im Rahmen der Lutherdekade; 500 Jahre Thesenanschlag des Reformators in 2017 stehen bevor.

Zur Schlosskirche (oder Schlosskapelle) in Torgau: Nickel Gromann errichtete die in die Fassadengestaltung des Flügels B einbezogene Schlosskirche; ein dreigeschossiger Raum: 23 m lang, 11 m breit und 14 m hoch. Martin Luther hatte auf die Erbauung der ersten protestantischen Kirche Einfluss genommen, und sie dann am 5. Oktober 1544 selbst geweiht.

Die Burgkapelle St. Martin aus dem 14. Jahrhundert war der Vorgängerbau der Schlosskirche. Selbst in dieser Kapelle hatte Luther vor dem Hofe mehrere Male gepredigt. Über die Gestalt und den Standort der Martinskapelle gab es bis in die Jetztzeit hinein unterschiedliche Meinungen.

In die Tagungsmappe wurden neben der Adressenliste und dem Wissenschafts- bzw. Tätigkeitsprofil der angemeldeten Personen (Teilnehmerzahl 110) weitere Stücke eingefügt:

Inhaltsverzeichnis des neuen Sammelbandes „Sachsen, Preußen und Napoleon. Europa in der Zeit von 1806-1815" (55 Aufsätze, ca. 500 Seiten und über einhundert Abbildungen), welcher durch den Förderverein Europa Begegnungen e.V. (Dr. Uwe Niedersen) herausgegeben und durch die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung gedruckt und ab Juli/August 2013 vertrieben wird.

Color - Abbildung (A3 – Format): „Die Weihe der Schlosskapelle zu Torgau“ mit drei A4 – Seiten an inhaltlichen Erläuterungen.

Flyer „Das Vaterland ist frey“. 200 Jahre antinapoleonische Befreiungskriege. Sonderausstellung bis 27.10.2013 des Oberschlesischen Landesmuseums, Ratingen (Hösel).

Im Tagungssaal (Flügel D) befand sich der Büchertisch, der durch den Veranstalter und die Teilnehmer mit aktueller Literatur (Bücher; Zeitschriften; DVDs) ausgestattet worden war. Einige Titel von Exemplaren auf dem Büchertisch sind als Anlage 1 beigefügt.

Darüber hinaus findet der Interessierte auf den Webseiten des Veranstalters die Festung Torgau vorgestellt.

Im Tagungssaal standen weiter die Posterstände bereit, die zu folgenden Themen die Aufmerksamkeit der Teilnehmer erlangten:

- „200 Jahre Befreiungskrieg“, eine Sonderausstellung zu den Ereignissen in und um Annaburg im Kriegsjahr 1813 (Th. Fink)

- 200 Jahre Völkerschlacht bei Leipzig – historische Bilder von der Völkerschlacht bei Leipzig (Dr. K. Landschreiber)

- Abbildungen Bastion I mit Batardeau und Oberhafenanlage (N. Lange); das waren bereits inhaltliche Informationen für die Exkursion am 25.5.2013

- Buchauslagen zur Militär- und Festungsgeschichte (Dr. M. Klöffler)

- „Verlorener Sieg – Dresden 1813“, Plakat zur Ausstellung im Stadtmuseum Dresden 15. Juni – 13. Oktober 2013 (L. Reike)

Mehrere Ausstellungen flankierten das Tagungsgeschehen mit den im Programm genannten Referaten und den Podiumsdiskussionen:

- „Napoleon Gesichter“, Michél Kothe, Leipzig 1813 e. V.

- Militärhistorische Gemälde des Malers Volker Polenz und

- „Natur und Festung“ – Aquarelle der Torgauer „Malgruppe 725“, Sieglinde Lawrenz (Ltg.)

Die Exkursion zum Abschluss der Tagung führte die Teilnehmer zu einigen noch erhaltenen Stücken der Bastion I der Festung Torgau. Im Besonderen wurde die Wassersperrmauer und die Oberhafenanlage mit Schleuse besichtigt. Ein beigefügter Text über die Exkursion enthält konkrete Informationen (s. Anlage 2).

Die Exkursion wurde vorbereitet und getragen durch Mitglieder des Sachsen-Preußen-Kollegiums des Fördervereins Europa Begegnungen e.V.: Norbert Lange, Albrecht Rohr, Detlev Arlt, Bernd Lehmann, Klaus Lotzenburger, Walter Kuhne, Dieter Dudek, Dr. Klaus Landschreiber und Dr. Uwe Niedersen.

Zusammenfassungen der Vorträge zur Tagung:

Dipl.-Museologe Lutz Reike (Dresden, Freistaat Sachsen)

„Weit hübscher als alle Porträts“ – Napoleon in Dresden

Dresden sah Frankreichs Kaiser Napoleon I. in sieben Jahren elf Mal kommen und gehen. Die Stadt und ihre Bewohner erlebten dabei zunächst die Inszenierung glänzender Feste und großer Paraden; doch bald erreichte auch der Krieg mit seinen schlimmsten Auswirkungen Dresden. Die Begebenheiten dieser Zeit beschreiben zahlreiche Augenzeugen, deren Erinnerungen uns in Form von Büchern, Briefen und Tagebüchern überliefert sind. Einige der interessantesten, spannendsten und ergreifendsten - aber auch kuriosesten Erzählungen wurden im Vortrag zusammengestellt. Ausgewählte Gemälde, Kupferstiche und Lithographien - ergänzt durch aktuelle Fotografien - ließen das Geschilderte noch lebendiger werden.

Prof. Dr. sc. Rudolf Jenak (Dresden, Freistaat Sachsen)

Generalleutnant von Thielmann als Gouverneur der Festung Torgau vom 24. Februar bis 10. Mai 1813

Nach der Schlacht bei Großgörschen/Lützen, wo den jungen Truppen Napoleons unerwartet ein Sieg über die Verbündeten gelang, forderte der Marschall Ney die Öffnung der Festung Torgau. Gerade das aber war in den Befehlen des Königs von Sachsen ausdrücklich untersagt worden. Unabhängig davon, ob der General von Thielmann, der Tage zuvor gegenüber seinen Offizieren erklärt hatte, nie wieder für Frankreich in den Kampf ziehen zu wollen, daher dem Befehl des Königs durchaus entsprechen wollte, war der französische Sieg bei Lützen auch für ihn eine unerwartete Wendung. Als dann am 8. Mai 1813 auch sein König lapidar anordnete, dass nun mit Napoleon das alte Verhältnis wieder hergestellt sei, stand der General vor einer schweren Entscheidung: er verließ mit wenigen seiner ihm ergebenen Offiziere die Festung Torgau am 10. Mai 1813 und ging in das Hauptquartier des Zaren.

Der König ordnete eine Untersuchung an, und Napoleon beschuldigte ihn, dem Feind durch seine Ortskenntnisse geholfen zu haben. Allerdings ist es völlig zulässig, diese Vorwürfe zu relativieren:

Der Kommandeur von Torgau folgte stets den Befehlen seines Königs, auf den er vereidigt war.

Als er merkte, in welche Bredouille er mit seiner Ergebenheit gegenüber dem König geraten war, stand er vor der Frage, ob er angesichts der ihm gemeldeten Annäherung des französischen Armeekorps unter dem Marschall Ney und dessen Drohung, bei Nichtöffnung der Festung, diese zu bombardieren, seinen König desavouieren sollte, oder dessen Verräterei als Rheinbundvasall besser auf sich nehmen sollte. Dass er das Letztere vorzog, gereicht ihm heute noch zur Ehre.

Prof. Dr. habil. Volker Schmidtchen (Dortmund, Nordrhein-Westfalen)

Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Verhältnisse in Westeuropa während der Hegemonie des napoleonischen Frankreichs

Im Rahmen der Kriege der in Folge der Revolution entstandenen französischen Republik gegen wechselnde Koalitionen der europäischen Mächte steigt der junge Offizier Buonaparte innerhalb weniger Jahre zum mächtigsten Mann im Staate auf. Mit der Armee im Rücken kann der erfolgreiche Feldherr schon bald das politische Geschehen innerhalb wie außerhalb Frankreichs bestimmen, durch plebiszitäre Akte die Verfassung umgestalten und mittels eines ohne Widerstand der politischen Gremien von diesen nachträglich sogar noch abgesegneten Staatsstreichs seine Position an der Spitze nachhaltig sichern. Den besiegten Staaten diktiert er die Friedensbedingungen, muss allerdings immer weiter Kriege führen. Auf dem Höhepunkt seiner und Frankreichs hegemonialer Macht auf dem europäischen Kontinent setzt Napoleon in den meisten von ihm abhängigen Staaten mit strukturellen, an den Zielen der französischen Revolution ausgerichteten Reformen bei Verwaltung und Justiz neue fortschrittliche Standards, die auch über seinen Sturz hinaus Bestand haben. Im militärisch zunächst geschlagenen Königreich Preußen findet er jedoch letztlich einen Gegner, der gerade im Widerstand gegen seine Hegemonie auf eigenen Wegen zu fundamental neuen politischen und gesellschaftlichen Strukturen gelangt. Sie haben den „preußischen Nationalstaat“ zur Folge, der gemeinsam mit seinen Verbündeten schließlich die Vorherrschaft des napoleonischen Frankreichs bricht und ohne eigene Hegemonialbestrebungen innerhalb nur weniger Jahrzehnte zu einer europäischen Großmacht aufsteigt.

Univ.-Prof. Dr. Lothar Höbelt (Wien, Österreich)

Österreich und die Koalitionskriege

Napoleon sagte einmal, die Österreicher kämen immer um eine Armee und eine Idee zu spät. Damit hatte er manchmal nicht unrecht, aber insgesamt wäre das Urteil wohl doch etwas unfair: Holte nicht Napoleon selbst bloß den aufgeklärten Absolutismus nach, den Österreich schon ein, zwei Generationen vorher vorexerziert hatte ? Zugegeben: Bei Aspern 1809 hatten die Österreicher "Fortune", aber schließlich fochten sie - bis auf 1806 - in allen Koalitionskriegen, auch wenn es gar keine Koalitionspartner mehr gab. Das konnten die Preußen nun wirklich nicht von sich behaupten.

Dr. Martin Klöffler (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen)

Hamburg 1813 auf 14 – Die Bewährungsprobe einer provisorischen Befestigung

Die Blockade Hamburgs im Herbst/Winter 1813-14 ist diejenige Belagerung der Befreiungskriege, die sich von Anfang an einer hohen Publizität erfreute, weniger wegen der militärischen Operationen, als vielmehr wegen der sogenannten Schreckensherrschaft des Marschalls Davout. Strategisch gesehen galt Hamburg als Schauplatz eines Nebenkrieges, da die Entscheidungen auf Sachsens Schlachtfeldern fielen.

Napoleon erkannte die hohe strategische Bedeutung des bereits 1801 entfestigten Handelsplatzes als Basis für eine Operation entlang der Ostseeküste. Hamburg stellte auch die Depots des Corps und die Kommunikation mit dem verbündeten Dänemark sicher und sperrte den Verkehr über die Elbe. Hamburg war außerdem Endpunkt der neu erbauten Chaussee von Paris.

Hamburg mußte daher mit allen Mitteln in eine Festung verwandelt werden: In den Monaten des Waffenstillstands wurde unter dem energischen Davout Hamburg zusammen mit Harburg als (provisorische) Campagnefestung hergerichtet, die allerdings durch ein ganzes Armeecorps verteidigt werden mußte. Nach den französischen Niederlagen im Herbstfeldzug 1813 zog sich Davouts Corps auf Hamburg zurück, wo es zunächst von den Schweden, dann von der russischen Armee unter Bennigsen blockiert wurde. Diesen gelang es nicht, die Verbindung zwischen Hamburg und Harburg zu unterbrechen, so daß die französische Garnison Ende Mai 1814 mit 25.00 Mann und in allen Ehren ausmarschieren konnte. Die Verluste der 40.000 Mann starken Garnison gingen in der Hauptsache auf Erfrierungen, Krankheiten und Desertion zurück, weniger auf die Kampfhandlungen.

Der Autor stellte einen Abriss der Baumaßnahmen, der militärischen Operationen an der Unterelbe und der Blockade, der inneren Verhältnisse, sowie eine Bewertung der Schreckensherrschaft, der Strategie Napoleons und großer Städte als Festungen vor.

Bemerkenswert sind die wohl einzigen Bildzeugnisse einer Belagerung in den napoleonischen Kriegen: Die Zeichnungen der Augenzeugen Gebrüder Suhr erlauben eine genaue örtlich Zuordnung. Der Autor überprüfte die Verlässlichkeit an Hand einiger Beispiele.

Dr. Horst Schumann (Wittenberg, Sachsen-Anhalt)

Die Rolle der französischen Festung Wittenberg während des Befreiungskrieges im Jahre 1813 bis zu ihrer Erstürmung im Januar 1814

Die am Anfang des Krieges noch desolate Festung Wittenberg spielte nach ihrer kurzzeitigen Instandsetzung für die französische Seite im Sinne der Strategie Napoleons eine erfolgreiche Rolle und beeinflußte schon allein durch ihre Existenz die Operationen der Verbündeten an der Elbelinie in erheblichem Maße. Sie diente der geschlagenen französischen Berlin-Armee als sicheren Schutz und bildete die Basis erneuter Angriffe auf Berlin. Die Festung band während des Frühjahrs- und Herbstfeldzuges bedeutende Kräfte der Verbündeten, lehnte jede Kapitulation ab und mußte im Sturm erobert werden. Die Stadt Wittenberg und Umgebung hatten durch die Belagerung und als Versorgungsstützpunkt der französischen Armee schwer zu leiden.

Dr. Thomas Hemmann (Bornheim, Nordrhein-Westfalen)

Napoleons letztes Manöver rechts der Elbe – der Vorstoß über Wittenberg und Dessau im Oktober 1813

Napoleons letztes Manöver rechts der Elbe – der Vorstoß über Wittenberg und Torgau im Oktober 1813

Der Vortrag beschäftigte sich mit einer von der bisherigen Geschichtsschreibung wenig beachteten Operation Napoleons – dem Vorstoß (u.a. sächsischer Truppen) auf das rechte Elbufer in den entscheidenden Tagen vor der Völkerschlacht (10.-16. Oktober 1813). Der französischen Offensive lag der Gedanke zugrunde, die bereits auf dem linken Elbufer befindliche Schlesische Armee unter General Blücher und die Nord-Armee unter dem Kronprinzen von Schweden Karl Johann (Bernadotte) entweder zu einer Schlacht um die Sicherung ihrer Verbindungen mit dem Rücken gegen die Elbe zu zwingen oder – falls sie dieser Schlacht ausweichen würden – die Verbindungen beider Armeen (d.h. vor allem die Kriegsbrücken bei Wartenburg, Dessau und Aken) zu zerstören und dann auf dem rechten Elbufer (entweder um die Festung Magdeburg herum oder Richtung Dresden) zu manövrieren. Die getrennten Heeresgruppen der Verbündeten (Schlesische und Nord-Armee nördlich von Leipzig, Böhmische Armee südlich von Leipzig) sollten weiterhin auseinander gehalten und möglichst vereinzelt geschlagen werden. Der Plan Napoleons ging beinahe auf: Karl Johann ließ sich nur unter äußerster Mühe von Blücher auf dem linken Elbufer zurückhalten; das preußische IV. Armee-Korps unter General Tauentzien zog sich jedoch angesichts der Offensive des französischen Kaisers bis nach Berlin zurück und fiel für die Schlacht bei Leipzig aus.

Der Vortrag belegte die offensive Rolle von Festungen (hier besonders von Torgau und Wittenberg) in der Konzeption Napoleons. Statt sie wie bisher als vorwiegend „statische“ Elemente der Kriegskunst zu verstehen (z.B. Depot-, Magazin- oder Waffenplätze bzw. als Rückzugsort für geschlagene Heere), interpretierte Napoleon die Festungen als „aktive“ Elemente in einer in erster Linie am Offensivgedanken orientierten Kriegsführung. Hierbei verstand er es insbesondere, ganze Systeme von Festungen (besonders an Strömen und Einmündungen kleinerer Flüsse in diese Ströme) zu konzipieren, die in der Art eines großen „befestigten Lagers“ seiner Armee das Vorbrechen an mehreren Stellen ermöglichten, aber auch die aktive Vorwärtsverteidigung einer Stromlinie unterstützten (von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang die Idee des „doppelten Brückenkopfes“. In diesem Sinne wurden im Herbstfeldzug 1813 das befestigte Lager am Lilienstein, die Festung Königstein, das provisorisch befestigte Dresden einschließlich seines befestigten Lagers, der Brückenkopf bei Meißen, die Festungen Torgau, Wittenberg, Magdeburg und das ebenfalls provisorisch befestigte Hamburg von Napoleon benutzt. Diese „neuere“ Auffassung der Rolle der Festungen in Napoleons Kriegskunst wurde in Frankreich, Deutschland und Österreich bereits um 1900 lebhaft diskutiert, ist aber insbesondere in Deutschland – bedingt vermutlich durch die Diskontinuität der Militärgeschichtsforschung nach 1945 – heute weitgehend in Vergessenheit geraten.

Dipl.-Ing. Jörg Titze (Sprotta, Freistaat Sachsen)

Der 18.10.1813 - Die Kämpfe im Nordosten von Leipzig und der Übergang der Sachsen

Die Völkerschlacht bei Leipzig ist die größte Schlacht der Napoleonischen Kriege. In den Tagen vom 14. – 19.10.1813 kämpften auf einer Fläche von über 375 km² rund 560.000 Soldaten gegeneinander. Unter diesen waren auch rund 5.000 Sachsen die im Verband des VII. Korps im Nordosten von Leipzig bei Paunsdorf fochten. Durch die das Land aussaugenden Franzosen nur als Kanonfutter behandelt und durch die Verbündeten bei Nichtanschluss mit dem Verlust der Heimat bedroht, gehen erst die Vorposten (leichte Kavallerie-Brigade und leichtes Bataillon Sahr) zwischen 10:00 und 11:00 Uhr zu den Verbündeten über. Diesen Übergang versucht gegen 15:00 Uhr auch das Gros der Infanterie und die Artillerie mit 19 Geschützen. Sie geraten jedoch zwischen die Fronten und nur der Artillerie und einem Teil der Infanterie gelingt dieses Vorhaben. Der vom kommandierenden General zurückgehaltene Teil der Infanterie wird im Anschluss nach Leipzig geschickt und nimmt nicht mehr an der Schlacht teil.

Der diesem „Verrat“ von den Franzosen beigemessene schlachtentscheidende Ausschlag ist schon aufgrund der geringen Anzahl zu verneinen. Die in verschiedenen französischen Berichten genannte Zahl von 16.000 Sachsen mit 60 Geschützen wird auf das tatsächliche Maß zurückgeführt.

Inhalte der Podiumsdiskussion nach beiden Vortragsblöcken:

Zum Verhalten des Generalleutnants von Thielmann

Prof. Dr. Rudolf Jenak

Der Generalleutnant von Thielmann erwies sich während des Russland-Feldzuges von 1812 als befähigter und persönlich sehr engagierter und tapferer Offizier der sächsischen Armee. Sein Verhalten während der 75 Tage seiner Tätigkeit als Kommandeur der Festung Torgau ergab sich wesentlich aus der sich im April 1813 deutlich abzeichnenden Befehlslage: Die politisch-militärische Konvention zwischen dem Königreich Sachsen und dem Kaiserreich Österreich vom 20. April 1813 verwandelte die Festung Torgau mit ihren 11 000 Soldaten und 140 Offizieren in einen äußerst sensiblen Ort, der den nahenden Truppen des Kaisers Alexander und des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm III. beim Vormarsch nach Westen gegen die neuen Armeen des Kaisers Napoleon gefährlich und lästig werden konnte. Daher versuchten sie seit Anfang April 1813 auf vielfältige Weise, auch durch persönliche Kontakte mit dem General von Thielmann selbst, die von dieser Konzentration militärischer Kräfte ausgehenden Gefahren zu neutralisieren.

Thielmann, der sich einer gewissen Anzahl fast unsittlicher Insinuationen ausgesetzt sah, hielt sich dennoch strikt an die Weisungen des sächsischen Königs, der vom 23. April 1813 in Prag weilte. Seit diesem Zeitpunkt galt die geheime Militärkonvention mit Österreich, die jegliche Öffnung der Festung für fremde Truppen untersagte. Das schloss ein, auch keine Geschütze an die Verbündeten „auszuleihen“, um mit ihnen die Belagerung der französischen Garnison (4000 Mann) von Wittenberg zu verschärfen, wie dies die Generäle von Kleist und von Winzingerode von Thielmann verlangten.

Es kam nach dem Erfolg Napoleons bei Lützen über die Armeen der Verbündeten am 2. Mai 1813 dazu, dass der sächsische König sich veranlasst sah, die Geheimverträge mit dem Wiener Hof aufzukündigen, und seine Bündnisverpflichtungen gegenüber Frankreich und dem Rheinbund vollinhaltlich anzuerkennen. Doch dieser Wendung folgte der General von Thielmann nicht, obwohl König Friedrich August I. mit seinem Befehl, nun die Festung für Frankreichs Truppen wieder zu öffnen, so tat, als habe er nicht drei Tage zuvor das strikte Gegenteil befohlen, und trat am 10. Mai 1813 mit einigen Getreuen zu den Verbündeten über.

Dieser durchaus spektakuläre Vorgang findet seither eine widersprüchliche Bewertung, in der allerdings zumeist der vorangegangene Verrat des sächsischen Königs an seinem ansonsten hochgeschätzten Herrn Bruder und Kaiser Napoleon entweder übergangen oder mit windigen Argumenten zum Kavaliersdelikt verniedlicht wird

Über Metternich, Napoleon und die Sachsen

Prof. Dr. Peter Broucek

Österreich war 1812 vor dem Feldzug gegen Russland neutral, aber Napoleon pochte auf die Heirat von 1812 und forderte einen österreichischen Beitrag zum Feldzug unter der versteckten Drohung eines notwendigen Durchmarsches durch österreichisches Gebiet für den Aufmarsch gegen Russland. Österreich (Franz I., Metternich und Schwarzenberg gemeinsam) beschlossen den Abschluss von Militärkonventionen mit Frankreich einen Durchmarsch (= faktisch Besetzung) durch die französische Armee. Der Oberbefehl über die österreichischen Streitkräfte blieb in jedem Fall bei Österreich.

Sachsen hatte ein politisches (erzwungenes) Bündnis mit Frankreich, Napoleon hatte aber den sächsischen Beitrag, für den Feldzug, soweit er im Korps Reynier verwirklich wurde, aus der

Hand gegeben indem er Reynier Schwarzenberg ausdrücklich unterstellte.

Schwarzenberg hatte von Kaiser Franz den Auftrag, nach Abschluss des Feldzuges mit den Russen in Warschau über den Abzug der Österreicher nach Krakau zu verhandeln. Er konnte sodann die Sachsen nicht mehr schützen, die zum Teil zersprengt wurden und sich nur zum Teil durch Flucht auf österreichisches Gebiet den Russen entziehen sowie nach Torgau zurückkehren konnten.

Metternich (Kaiser Franz I.) ließ durch General Bubna und dann durch Schwarzenberg an Napoleon erklären, dass nunmehr wieder neutral sei und es nahm auch von dem wütenden Napoleon keine Befehle mehr entgegen. Metternich konnte auch erfolgreich im Frühjahr 1813 zur bewaffneten Neutralität übergehen, da Napoleon seine Truppen nach der Katastrophe von 1812 noch nicht beisammen bzw. neu ausgebildet hatte. Metternich (Kaiser franz) lud daher Friedrich August zum Beitritt ein und dieser sagte zu. Die Russen hatten dies gegenüber Österreich ebenfalls zur Kenntnis genommen. Napoleon aber und ebenfalls die Russen nahmen diesen Status, was Sachsen betrifft, nicht zur Kenntnis: Sachsen wurde 1813 Kriegsschauplatz und außerdem noch ein Handelsobjekt. um sein Land zumindest vor einer feindseligen Besetzung durch Napoleon zu schützen, blieb Friedrich August nichts anderes übrig, als nach Dresden aus Prag zurückzukehren und seine Truppen zum Sammelplatz für die Rheinbundtruppen nach Regensburg zu schicken.

Stein und Friedrich Wilhelm wussten dies sehr genau: aber sie wollten Sachsen einstecken. Russland, Franz I. und Metternich spielten nicht mit und Metternich handhabte den diplomatischen Trick erfolgreich, indem er im Frühjahr 1813 dem Zaren versicherte, dass Österreich nichts gegen eine Besetzung Sachsens habe (damit meinte er natürlich keine dauernde Inbesitznahme durch Russland) und war außerdem salviert, da er ja völkerrechtlich auch das polnische Gebiet meinen konnte, dessen neuerliche Aufteilung ja erst an einem Friedenskongress vorgenommen werden sollte.

Friedrich August war also kein Verräter, sondern ein Schützer seines Landes. Stein war sicher auch ein genialer Staatsmann aber auch ein Räuber – eben zugunsten der sogenannten “Deutschen Einheit”.

Zur Aktualität der Kriegskunst Napoleons

Dr. Thomas Hemmann

1. Napoleon hat als Praktiker und Theoretiker in vielen Bereichen (Gesetzgebung – Code Napoleon, Organisation der Staatsverwaltung – Schaffung auch heute noch existierender Institutionen, z.B. Präfekturen, in Frankreich; aber natürlich auch im Militärwesen) Bahnbrechendes geleistet. Viele seiner Schöpfungen wirken bis in die heutige Zeit.

2. Der wahre geistige (militärische) Erbe Napoleons war Moltke, der sich (bspw. in einem Aufsatz zur Eröffnung des Feldzugs 1809 in Bayern) intensiv mit den napoleonischen Feldzügen auseinandergesetzt hat. Hingegen ist in Frankreich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorwiegend Jomini rezipiert worden. Dies war eine der wesentlichen Ursachen für die Überlegenheit der deutschen Armeen in den Kriegen von 1864 – 1870/71.

3. Die Weiterentwicklung der militärischen Theorie und Praxis durch Napoleon ist auch heute noch lehrreich. Bspw. werden in der US-Militärakademie Westpoint bis in die Gegenwart Napoleons Feldzüge behandelt; zwei frühere Dozenten dieser Akademie (Brigadier General Esposito / Colonel Elting) haben den modernen Atlas der napoleonischen Kriege herausgegeben.

4. Bei der kritischen Rezeption der napoleonischen Ideen kann es natürlich nur um die Identifikation von allgemeingültigen Prinzipien des Führens sowie von Strategie und Taktik gehen, nicht um die schematische Übernahme der Erscheinungsformen der Napoleonzeit.

5. Diese Erkenntnisse sind keinesfalls neu, sondern wurden bspw. um 1900 in Deutschland (v. d. Goltz, Freytag-Loringhoven, Giehrl) und Frankreich (Camon) intensiv diskutiert.

6. Der Schwerpunkt der heutigen Napoleonforschung, insbesondere im militärhistorischen Bereich, hat sich in die angelsächsischen Länder verlagert.

Literatur:

Camon, H., La Guerre napoléonienne. Paris: R. Chapelot, 1903-1910 (u.a.)

Esposito, V. J.; Elting, J. R., A military history and atlas of the Napoleonic wars. New York: Praeger, 1964 (u. mehrere Nachauflagen)

Freytag-Loringhoven, H. F. v., Die Heerführung Napoleons in ihrer Bedeutung für unsere Zeit. Berlin: E. S. Mittler, 1910

Giehrl, H., Der Feldherr Napoleon als Organisator : Betrachtungen über seine Verkehrs- und Nachrichtenmittel, seine Arbeits- und Befehlsweise. Berlin: E. S. Mittler, 1911

Goltz, C. v. d., Von Roßbach bis Jena und Auerstedt. 2. Aufl., Berlin: E. S. Mittler, 1906

Moltke, H. K. B. v., Kritische Aufsätze zur Geschichte der Feldzüge von 1809, 1859, 1864, 1866 und 1870/71. Hrsg. Großer Generalstab, Berlin: E. S. Mittler, 1899

Napoléon I., Correspondance de Napoléon Ier : publ. par ordre de l’empereur Napoléon III. 32 Bde., Paris: Impr. impériale, 1858-69

Dr. Horst Schumann

Zur Verteidigung der Elbelinie im Frühjahrs- und Herbstfeldzug 1813 nahm Wittenberg als sogenannte "offensive Festung" oder Kampagnefestung in Napoleons Plänen einen festen Platz ein. Sie sollte den Gegner bereits vor dem Flusse aktiv daran hindern, ihn zu überschreiten und noch vor der Landesgrenze von der Besetzung des eigenen Landes abhalten. Der sächsischen Seite ging es dagegen vorwiegend um den Ausbau einer "permanenten" Festung zum Schutz und Neuformierung ihrer Armee mitten im Land.

Die offensive Verteidigung der Elbelinie mit dem Großangriff der Berlin-Armee unter dem frz. Marschall Ney im Herbstfeldzug aus dem Raum Wittenberg bestätigt das oben Gesagte.

Wittenberg spielte in diesem Sinne für die französische Seite eine hervorragende Rolle trotz ihres anfangs desolaten Zustandes. Obwohl sie nicht als "sturmfrei" eingeschätzt wurde und mit vielen Mängeln behaftet war, hielt sie fast 10 Monate dem preußisch-russischen und später dem preußischen Belagerungskorps stand.

Die Belagerungszeit wurde allerdings durch Operationen der französischen Armee unterbrochen und verlängert, abgesehen von den nicht übersehbaren Mängeln auf Seiten der Belagerer. Hierbei spielten die damals geringen Reichweiten der Geschütze und ihre unterschiedlichen Kaliber sowie fehlende Belagerungsmaterialien eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Erörtert wurde in der Podiumsdiskussion, wie weit hier dargelegte Strategieüberlegungen Napoleons und andere geschichtlich bedeutende militärische Operationen für heutige militärische Überlegungen noch Bedeutung haben. Sicher kann man noch diese und jene

Fakten früherer Kriege vergleichen, was aber schon durch die Entwicklung neuer Waffen zu Lande wie in der Luft außerordentlich erschwert wird. Ein Vergleich früherer Ereignisse mit heutigen Operationen im gegenwärtigen Zeitalter gehört auf Grund der neuartigen Waffentechnik und dadurch veränderten Führung von Kriegen der Vergangenheit an.

Die traditionelle Militärgeschichte ist zum Gedankengut der Historiker geworden und erfordert neues Denken über die Klärung militärischer Streitfälle im Sinne unserer Menschen!

Zu den Koalitionskriegen: Österreich, Russland und Preußen

Prof. Dr. Lothar Höbelt

Nach fünf Koalitionskriegen hatte es den Anschein, als hätte Österreich sich im Kreuzzug gegen die Revolution bzw. ihren Vollender und Überwinder Napoleon verblutet.

Man sage nicht, der Mensch lerne nichts aus der Geschichte. Der neue österreichische Staatskanzler Metternich verzichtete auf weitere Kraftproben mit dem Usurpator und passte sich nach 1809 geschmeidig der Situation an. Österreich führte 1812 mit Russland Krieg, so wie Russland 1809 mit Österreich Krieg geführt hatte: auf leisen Sohlen und Samtpfoten, unter Vermeidung einer offiziellen Kriegserklärung. Der Befehlshaber seines Hilfskorps, Fürst Karl I. Schwarzenberg, schloß nach der Katastrophe der „Großen Armee“ schon einige Tage vor der berühmten Konvention von Tauroggen in Bialystok seinen Waffenstillstand mit den Russen.

Aber Schwarzenberg war kein Yorck. Auf Bialystok folgte kein Pendant zu der ostpreußischen Ständeversammlung, die ihren Monarchen – bei aller Loyalität – politisch unter Zugzwang setzte. Es folgte kein neuerlicher flammender Aufruf, wie Anno 1809, sondern eine Serie diplomatischer Manöver, die Österreich zwischen den abgekämpften Imperien Zug um Zug zum Zünglein an der Waage machten, zur höheren Ehre des europäischen Gleichgewichts: „Österreich war von einem Hilfsstaat Frankreichs zu der Macht in Europa geworden, um die sich alles drehte.“ Metternich folgte dem Muster des preußischen Vorgehens von 1805: Er machte seinen Kriegseintritt von der Ablehnung seiner Vermittlung durch Napoleon abhängig. Den Preußen war 1805 die Schlacht von Austerlitz in die Quere gekommen. Diesmal ließ sich Napoleon im Sommer 1813 auf den Waffenstillstand von Parchwitz ein, den er später einmal als seinen größten Fehler bezeichnete. Metternichs Kalkül ging auf: Bei Leipzig kam diesmal keine Armee zu spät. (siehe Höbelt oben, Zusammenfassung der Vorträge)

Doch der Nachwelt kann man es nie recht machen. Diesmal hatten die Österreicher alles richtig gemacht, vor allem, alles zum richtigen Zeitpunkt. Und wieder war man mit ihnen nicht zufrieden: Weder die Revolutionäre von „links“, noch die Reaktionäre von „rechts“, die beide eine Wiederherstellung des Reiches wünschten, wenn auch in unterschiedlicher Form. Metternich hatte sich den Ruf als „Kutscher Europas“ redlich verdient, wurde deshalb aber auch für alle Mängel der „neuen Weltordnung“ nach dem Wiener Kongreß verantwortlich gemacht...

Eine Anmerkung:

Geschichte hängt mit Geschichten zusammen, und das heißt auch: Sie soll lesbar sein, Spaß machen und Interesse erwecken. Wenn sie das tut, wird die Geschichtswissenschaft florieren, so wie sie das z.B. in den angelsächsischen Ländern tut. Auf philosophische oder gar politdidaktische Begründungen kann man dabei gerne verzichten. Das Bild von Personen und Ereignissen in einer breiteren Öffentlichkeit wird sich auch fast nie mit den jüngsten Ergebnissen der Forschung decken. Richelieu wird den meisten aus den "Drei Musketieren" bekannt sein, nicht aus der Edition seiner Korrespondenz. Gerade daraus kann sich eine produktive Spannung ergeben. Denn nichts ist langweiliger als Nonstop Konsens und verbindliche Sprachregelungen.

Anlage 1

Einige Titel von Exemplaren, die auf dem Büchertisch ausgelegt waren

Karl Ulrich Linkner und Uwe Niedersen

Napoleon in Torgau

Uwe Niedersen

Führungen durch die Festung Torgau

Herbert Jäger, Norbert Lange, Uwe Niedersen

Die Festung Torgau - 1. Der Brückenkopf

Herbert Jäger, Norbert Lange, Uwe Niedersen

Die Festung Torgau - 2. Fort Zinna

200 Jahre Sächsische Elb- und Landesfestung Torgau · 250 Jahre Schlacht bei Torgau

in: Sächsische Heimatblätter 1/2011

Rudolf Jenak

Die Teilung Sachsens

Rudolf Jenak

Sachsen, der Rheinbund und die Exekution der Sachsen betreffenden Entscheidungen des Wiener Kongresses (1803-1816)

Rudolf Jenak

Mein Herr Bruder, Napoleon und Friedrich August I.

Briefwechsel zwischen dem Kaiser der Franzosen und dem König von Sachsen (1806-1813)

Thomas Hemmann

Die Meißner Bildhandschrift aus den Jahren · 1809-1814

Thomas Hemmann

Die Dresdner Bildhandschrift aus den Jahren · 1812-1813

Jörg Titze

Das Tagebuch von Ernst Ferdinand Aster aus dem Jahre 1812

Jörg Titze

Das sächsische Artillerie-Korps. Die Geschichte der reitenden Artillerie (1810-1813)

Jörg Titze

Das sächsische Ingenieur-Korps, und die Pontonierkompanie (1810-1813)

Jörg Titze

1812 - Die Sachsen in Rußland. Der Feldzug des VII. Armeekorps in den Tagesbefehlen des Generalstabes und der Intendanz

Klaus-Dieter Kaiser und Ute Kaiser

Erfurt, Napoleon und Preußen (1802-1816)

Klaus-Dieter Kaiser und Ute Kaiser

Erfurt als Garnison und Festung (1810-1813)

Bernd Könnig

Die Preußisch-Deutsche Garnison · Erfurt (1860-1918)

Rainer Wächtler

Die Königlich Sächsischen Mitglieder der Ehrenlegion (1807-1813)

Lutz Reike

Napoleon in Dresden

in: Dresdner Geschichtsbuch, F. Reichert (Hg.)

Reinhard Münch

Auf dem Weg zur Völkerschlacht

Gudrun Krickel

Tragödien der Völkerschlacht

Sabine Ebert

1813 - Kriegsfeuer · (Historischer Roman)

Theodor Seidel

Kriegsverbrechen in Sachsen

Begegnung an der Elbe

Dok-Film, René Wegler, Torgau-TV und Uwe Niedersen; DVD, Laufzeit ca. 45 min.

Die Schlacht bei Torgau

René Wegler, Torgau TV; DVD

Anlage 2

Exkursion zur Bastion I der Festung Torgau

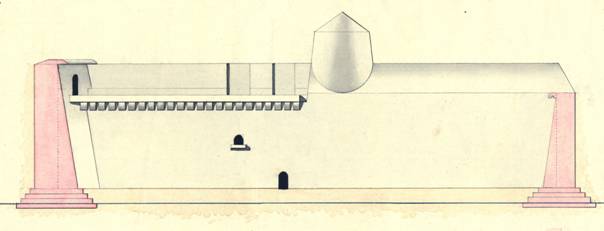

Der Förderverein Europa Begegnungen e.V. hat im Geheimen Preußischen Staatsarchiv Berlin-Dahlem neue Abbildungen zur Oberhafenanlage der Festung Torgau gefunden, welche ein Ingenieur-Leutnant gezeichnet und mit dem Datum, 25. Februar 1859, versehen hatte.

Auf der Grundlage dieser Zeichnungen hatten wir die Teilnehmer der Tagung "Schlachten und Befestigungen. Die Situation vor der Völkerschlacht bei Leipzig" (24./25.5. im Schloss Hartenfels Torgau) sowie die hier vor Ort Interessierten zu einer Exkursion eingeladen.

Kurz vor der stadtseitigen Auffahrt zur heutigen Elbbrücke, rechts, Richtung Hafen befand sich zur Torgauer Festungszeit, 1811 – 1889, die Bastion I. Das war ein gefährdetes und hinsichtlich der Verteidigung ein besonders anspruchsvolles Festungsteil. Angriffe konnten sowohl von der ostelbischen Seite, als auch durch elbabwärts sich heranbewegende feindliche Schiffe erfolgen. Es galt, die Bastion I der Festung Torgau durch besondere Maßnahmen zu schützen.

Der Brückenkopf sowie die Elb-Lünetten Werdau und Loßwig kontrollierten zwar alles das, was sich an Feind ostseitig und stromabwärts Torgau näherte, doch war durch die Preußen zusätzlich die Anlage um die Bastion I baulich sowie wasser- und armierungstechnisch aufgerüstet worden.

Einiges dazu:

Die Spitze der Bastion I lief in Form einer Staumauer (Batardeau) aus. Diese Mauer stand quer im Festungsgraben und verhinderte das Weglaufen des Wassers aus dem Hauptwallgraben. Die Staumauer hatte eine Regulierungsmechanik, um den Wasserstand im Wallgraben, ca. 2 m infanteristische Wasserhöhe zu gewährleisten: zu viel Wasser im Graben floss mittels Überlauföffnung ab; wollte man den Wasserstand senken oder gar kein Wasser vorliegen haben, dann betätigte man den Grundablass in der Staumauer, siehe Abbildung.

Wohin floss nun das Wasser, welches der Überlauf oder die Grundzapfenöffnung in der Staumauer frei gegeben hatte?

Das weg fließende Wasser füllte das direkt hinter der Staumauer gelegene Oberhafenbecken, welches parallel vor der östlichen Wallmauer der (Halb-)Bastion I errichtet worden war. Parallel dazu floss dann der tiefer liegende Elbestrom.

Das 29 m breite, 190 m lange und etwa 6 m tiefe Oberhafenbecken (von der Oberkante des Kordongesims sogar ca. 8 m bis Beckensohle), von den Preußen nach 1820 erbaut, bildete ein Wasservolumen, das für Feinde ein Hindernis darstellte. Weiter ist davon auszugehen, dass spezielle Boote durch die Schleuse zwischen Hafenbecken und Elbe gelegentlich pendelten. Wenn also durch Regulierung der Wasserstand des Oberhafenbeckens und der Elbe das gleiche Niveau hatten, konnten Boote in das bzw. aus dem Hafenbecken heraus fahren.

Folgende Teile der Oberhafenanlage der Festung Torgau sind weiter zu nennen:

Die wichtige Oberhafenschleuse wurde geschützt durch einen Hohlbau mit einem direkt davor gelegenen Hof (Tambour), der durch Schartenmauern gebildet wurde. Weiter sind zu nennen, die sich am Elbufer entlang ziehende Kehlmauer mit Infanterie- und Artillerie- Schießscharten und Erdaufschüttungen mit Rampe, die zu einer Geschützstellung führte sowie schließlich das Oberhafentor mit einer Klappmechanik-Brücke über den Schleusenlauf.

Übrigens, eine Sichtachse, die sich von der Schleuse ausgehend in Richtung Oberhafenbecken (bzw. Stadt) zieht, trifft auf die östliche Wallmauer der (Halb-)Bastion I. Punktgenau dort befindet sich eine Pforte mit Schlussstein FWR III (Friedrich Wilhelm III., 1821), welche den Eintritt zu einem Gewölbegang in Richtung Stadt bildete.

Staumauer am Oberhafen der Festung Torgau mit Überlauf und Grundablass;

Archiv: Förderverein Europa Begegnungen e.V.

Weitere Tagung

Mitteilung über Thema und Termin der folgenden wissenschaftlichen Tagung in Torgau, Schloss Hartenfels:

11. und 12. Oktober 2013 – Länder, Festungen und Armeen, deren Siege und Kapitulationen. Wien: Das neue „Alte Europa“

Dr. Uwe Niedersen

Die Berichterstattung von Torgau-TV finden Sie hier:

Tagung der Festungsforscher und Historiker am 24. und 25. Mai 2013 auf Schloss Hartenfels in Torgau