Tagung der Historiker und Festungsforscher

Torgau/Elbe, 11. und 12. Mai 2012

Sachsen an der Seite von Napoleon I.

Die Handelssperre; Armeen und Festungen in Europa zwischen 1807 und 1812

Ort: Schloss Hartenfels, Plenarsaal, Flügel D (Innenhof), 2. Etage

R e s ü m e e

Die 13. Tagung der Historiker und Festungsforscher wurde zum Thema: „Sachsen an der Seite von Napoleon I. Die Handelssperre; Armeen und Festungen in Europa zwischen 1807 und 1812“ vom Förderverein Europa Begegnungen e.V. und seinem Sachsen-Preußen-Kollegium im Schloß Hartenfels am 11. und 12. Mai 2012 durchgeführt.

Die Veranstaltung begann mit einer Führung im Schloß Hartenfels. Frau Dipl.-Restauratorin Nadja Kühne erläuterte das markante Bauwerk am Flügel C des Schlosses: Der Große Wendelstein mit seiner Spiegelstube.

In die Tagungsmappe wurden neben der Adressenliste und dem Wissensschafts- bzw. Tätigkeitsprofil der Teilnehmer folgende Stücke eingefügt:

Titelblatt und Inhaltsverzeichnis der „Beytreage zur neuesten Geschichte der Kreisstadt und Festung Torgau, 1829-1854“; Autor: Johann Christian August Bürger (Archidiakonus in Torgau). Im Stadtarchiv Torgau vorhanden; Ausführung: handschriftlich, drei Bände mit insgesamt 1500 Seiten.

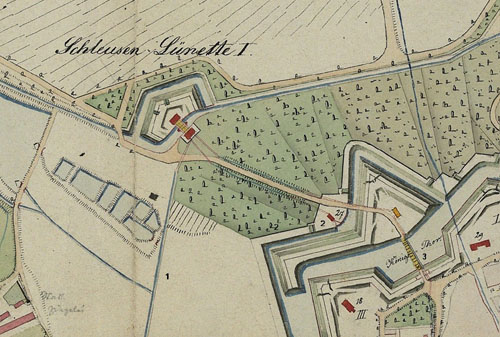

Anschauungsmaterial zur Unterstützung der Exkursion zur Schleusenlünette I mit Reduit, Stauschleuse und Schleusenwerk: zwei Risse, zum einen die Situation 1811 (Sächsische Elb- und Landesfestung Torgau) und zum anderen die Situation 1839 (Preußische Elb- und Grenzfestung Torgau).

Liste einiger militärhistorischer Veröffentlichungen; 16 Titel, wobei insbesondere die Bücher der Referenten mit Titelbild und Kurzinhalt vorgestellt wurden.

Im Tagungsaal (Flügel D) befanden sich der Büchertisch, der durch die Veranstaltungsteilnehmer mit aktueller Literatur (Bücher; Broschüren; Bildmaterial; DVDs) ausgestattet worden war.

Darüber hinaus findet der Interessierte auf den Webseiten des Veranstalters weitere (spezielle) Literatur und Informationen zur Geschichte der Festung Torgau.

Im Tagungssaal fanden auch die Posterstände zu folgenden Themen Aufmerksamkeit:

- Der Feldzug in Sachsen 1809 nach Bildern von Sauerweid und Geißler (Dr. T. Hemmann)

- Torgau, Entwicklung einer Stadt (Dr. Hancke, N. Lange)

- Friedrich der Große und Torgau – auf Ansichtskarten festgehalten (Dr. Landschreiber; D. Arlt);

- Die Festung Torgau und der neue Gottesacker (D. Dudek)

Des Weiteren ist die Ausstellung zur Tagung „Völkerschlacht und Völkerschlachtdenkmal – Erinnerungstücke und Souvenirs“ zu nennen, Autoren: Michél Kothe und Andreas Schödel.

Im Beitext zur Ausstellung ist zu lesen:

„Der Betrachter kann eine dokumentarische Schau von unterschiedlichsten Objekten der verschiedensten Sammelgebiete rund um das Völkerschlachtdenkmal erwarten.

Welche Faszination das Denkmal gleich nach Beendigung des Baus auf die Zeitgenossen auslöste, beweisen alte Schnappschüsse von Straßenfotografen, die mit Erinnerungsbildern ihr Geld verdienten. Die im Sonntagsstaat ausstaffierten Touristen reckten und streckten sich stets ehrfurchtsvoll vor dem gewaltigen Monument. Von dieser Schauspielkunst ist auch knapp 100 Jahre später vieles erhalten geblieben. Nur eilen die Reisenden heute mit Digitalkameras und Fotohandys herbei, um sich ihre eigenen Andenken zu schaffen.

Apropos Andenken – Wer es sich leisten kann oder einen nimmer endenden Hang zu Kitsch und Nippes hat, kauft seit Jahrzehnten kuriose Souvenirs, die es von dem mächtigen Wahrzeichen Leipzigs an jeder Straßenecke gibt.

Der Aspekt der Souvenirindustrie wird in der Präsentation ebenso thematisiert wie jener, der zumeist missbräuchlichen Verwendung des Denkmals als Werbeinstrument.

Ergänzend dazu sind Ansichten aus der Entstehungszeit und Fliegeraufnahmen, die auf Postkarten hunderttausendfache Verbreitung gefunden haben, ausgestellt; des Weiteren sind zahllose Erinnerungsmünzen bzw. -medaillen zu sehen.“

Die Exkursion zum Abschluss der Tagung führte die Teilnehmer zu den Resten der Schleusenlünette I am heutigen „Königsbad“ in Torgau.

Einige Anmerkungen:

An der revettierten Kehlseite, wie auch an der gegenüberliegenden Seite der Schleusenlünette I sind noch die Falze zu sehen, in welchen die Bohlenbretter zum Anstauen des Schwarzen Grabens mechanisch bewegt wurden.

In der Schleusenlünette I befand sich ein Reduit mit artilleristischen Feuerstellungen sowie seitlichen Infanterieschießscharten, das nach 1860 durch eine Erdaufschüttung von über 2 m vor Geschoss-Einschlag gesichert war. Wenn wir das Erdgeschoss des dort stehenden Gebäudes betreten, heute ein Steuerbüro, dann sind die inneren Gewölbe, die Feuerstellungen sowie die artilleristischen und infanteristischen Schießscharten noch gut auszumachen, Abb. 1.

Das andere Reduit der Schleusenlünette I, auf der Stadtseite des Schwarzen Grabens gelegen, war ein Schleusenwerk. In seinem Inneren wurde das Wasser des Grabens für drei Wasserleitungen (Kanäle) mittels einer Flutungsmechanik abgeschlagen, Abb. 2. Es gab zum einen den Abzugsgraben (1), deren erster Abschnitt unterirdisch war und zum südlich gelegenen Inundationsbecken I führte. Dann existierte zum anderen je ein unterirdischer Kanal, bei dem der eine (2) am Ravelin vor dem Königstor über einen Ständer-Überfall, am dortigen Wallgraben das gesamte Wallgrabensystem der Stadtbefestigung anwässerte. Das Wasser des anderen Kanals (3) wurde durch Brückung (Aquadukt) des Wallgrabens und Durchstechen des Walls am Königstor in einen unterirdisch geführten, übermauerten Wasserkanal (Promenade; Schlossgarten) geleitet, der sich schließlich in die Elbe ergoss.

Das Gefälle vom Abfluss des Großen Teichs bis zur Hauptfestung betrug, ähnlich wie zur sächsischen Zeit, etwa 0,60 m. Alle drei Schleusenlünetten am Schwarzen Graben besaßen jeweils ein Reduit.

Abb. 1: Innenraum des Reduits der Schleusenlünette I.

Abb. 2: Plan der Schleusenlünette I mit Reduit im Hof, der Stauschleuse und auf der rechten Grabenseite einem Reduit als Schleusenwerk mit drei weggehenden Kanalführungen.

Die Exkursion wurde vorbereitet und getragen durch Mitglieder des Sachsen-Preußen-Kollegiums (Lange, Dr. Landschreiber, Arlt, Dudek, Lotzenburger, Lehmann, Rohr, Dr. Niedersen u.a.) sowie dem Steuerbüro Börner und der Stadtverwaltung Torgau.

Zusammenfassungen der Vorträge zur Tagung:

Prof. Dr. Hans-Werner Hahn (Jena, Freistaat Thüringen)

Die Kontinentalsperre: Zielsetzungen, wirtschaftliche Auswirkungen und Bedeutung für den Niedergang der napoleonischen Macht.

Mit der am 21. November 1806 in Berlin verkündeten, durch weitere Dekrete verschärften Kontinentalsperre verfolgte Napoleon das Ziel, das auf dem Meer siegreiche England mit den Mitteln des Wirtschaftskrieges niederzuringen. Obwohl England in den folgenden Jahren schwere Wirtschaftskrisen mit sozialen Unruhen durchlebte, konnte Napoleon sein Ziel nicht erreichen. Die Wirtschaftswaffe der Blockade kehrte sich am Ende gegen Frankreich selbst. Das neben der Kontinentalsperre errichtete Kontinentalsystem, mit dem Napoleon der französischen Wirtschaft innerhalb Kontinentaleuropas nochmals Sondervorteile verschaffen wollte, schadete Frankreich mehr als es nutzte und schürte Unmut bei den verbündeten Staaten. Um den beachtlichen Schmuggel mit englischen Waren einzudämmen, musste Napoleon auf dem Kontinent zu immer härteren Maßnahmen greifen, welche die Akzeptanz seiner Herrschaft zunehmend schwächten. Die zur Aufrechterhaltung der Kontinentalsperre geführten Kriege leiteten dann den Niedergang der napoleonischen Herrschaft ein.

Prof. Dr. Rudolf Jenak (Dresden, Freistaat Sachsen)

Die politischen Voraussetzungen der Errichtung einer sächsischen Landesfestung an einem Elbübergang nordwestlich von Dresden.

Der Zeitraum, um den es sich handelt, reicht vom Fürstenkongress in Erfurt vom 27. September – 14. Oktober 1808 bis zum 15. Oktober 1809, dem Tag, an welchem der Kaiser Napoleon das Ereignis des Wiener Friedens, den er mit Österreich unterzeichnet hatte, seinem sächsischen Verbündeten Friedrich August I. mitteilte.

Während in Erfurt auf dem pompösen Kongress von Napoleon versucht wurde, 1. das Verhältnis zu seinem russischen Allianzpartner von Tilsit 1807 zu verbessern, und 2. die Gefahr eines neuen Krieges mit Österreich durch eine vom Kaiser Franz I. überreichte feierliche Versicherung scheinbar gebannt wurde, kam es bereits im Frühjahr 1808 zu einem Angriff Österreichs auf den Rheinbund. Napoleon eilte von Spanien an Inn und Donau, erlitt aber in der zweiten Mai-Hälfte eine empfindliche Niederlage bei Aspern. Das österreichische Oberkommando hielt es danach für militärisch zweckmäßig, Mitte Juni über Böhmen in das militärisch fast ungesichert Königreich Sachsen mit etlichen Regimentern einzurücken, und weite Teile des Landes zugleich den überwiegend politischen Aktionen der Freischar des Herzogs von Braunschweig zu überlassen. Die damit geschaffene gefährliche Situation für Frankreich und den Rheinbund konnte erst nach dem bedeutenden Sieg Napoleons bei Wagram und durch das Einrücken königlich-westfälischer Truppen bereinigt werden.

Die Folgen dieses Vorganges mündeten in drei Maßnahmen ein, von denen nur eine im erwähnten Wiener Frieden benannt ist: das Königreich Sachsen erhielt zur Entschädigung für die entstandenen Verluste Ostgalizien, was zur Verdoppelung der Einwohnerzahl und der Fläche des Herzogtums Warschau führte, und eine Beteiligung von 50% an den Erlösen und der Administration der Salinen von Wieliczka.

Der Kaiser legte ferner fest, dass Sachsen eine bedeutende Landesfestung nordwestlich der Residenzstadt Dresden, an einem Elbübergang gelegen, errichten sollte. Ferner ergab eine kritische Bewertung der Leistungen des sächsischen Kontingents in den jüngsten Kämpfen die dringende Reform der gesamten sächsischen Armee. Die Reise des sächsischen Königs nach Paris im November und Dezember 1809 diente ganz wesentlich dazu, die Details dieser Reform zu vereinbaren. Erst diese Vorgänge führten zu dem Entschluss, die Festung an der Elbe zu errichten.

Über den Ort, an welchen diese Festung zu errichten sei, gab es hierbei keine Festlegungen, wenngleich der Kaiser an die französischen Schanzen erinnerte, die er im Oktober 1806 bei Wittenberg anlegen ließ.

Prof. Dr. Gunther Mai (Erfurt, Freistaat Thüringen)

Der Fürstenkongreß in Erfurt, 1808.

Dem Treffen der beiden Kaiser von Frankreich und Russland, Napoleon und Alexander I., in Erfurt 1808 kommt eine vierfache historische Bedeutung zu: 1. Es besiegelte die harten Auflagen für Preußen aus dem Frieden von Tilsit, bewahrte dieses aber vor einer völligen Aufteilung. 2. In Erfurt scheiterten die letzten Bemühungen, den Rheinbund zu einem Staatenbund zu verfestigen – sowohl an Napoleons nachlassendem Interesse als auch an der misstrauischen Konkurrenz der deutschen Fürsten. 3. Die Kaiser einigten sich auf eine Abgrenzung ihrer Interessensphären in Europa, die beide nur als Zwischenschritt begriffen: Napoleon wollte es zur Konsolidierung seiner bisherigen Eroberungen nutzen, Alexander zur Vorbereitung seiner eigenen Offensive. 4. Die Inszenierung des Treffens durch Napoleon setzte (noch vor dem Wiener Kongreß) Maßstäbe für das höfische Zeremoniell im Übergang vom Ancien Régime zur monarchischen Repräsentationskultur des 19. Jahrhunderts. Mit dem Zeremoniell beanspruchte Napoleon (vergeblich) Gleichrangigkeit und Legitimität. Aber das Zeremoniell wurde gleichwohl kopiert, da die Monarchen nach dem Wiener Kongress ihr Verhältnis untereinander neu justieren mussten und neuer Legitimation gegenüber ihren Völkern bedurften.

Prof. Dr. Günther Kronenbitter (Augsburg, Freistaat Bayern)

Dresdner Kreis und Österreichs Kriegspolitik 1809.

Dresden wurde im Gefolge der preußischen Niederlage 1806/07 zum Sammelpunkt einer Gruppe von Künstlern und – nach heutigem Sprachgebrauch – Intellektuellen, die freundschaftlich miteinander verbunden waren, darüber hinaus aber der Herrschaft Napoleons über Mitteleuropa kritisch gegenüberstanden. Die kulturelle Erneuerung Deutschlands war ein gemeinsames Anliegen der Mitglieder dieses Netzwerkes, bei manchen trat auch ein dezidiertes politisches Programm dazu: die schnellstmögliche Abschüttelung der Vorherrschaft Napoleons. Darin trafen sich die Vorstellungen der „Dresdner“ mit den Absichten eines Teils der politischen Führung Österreichs. Für die Vorbereitung eines erneuten Krieges der Habsburgermonarchie gegen Frankreich suchten österreichische Staatsmänner nach intellektueller Unterstützung und fanden sie nicht zuletzt in Dresden. Zur erhofften Erhebung gegen Napoleon in weiten Teilen Deutschlands kam es jedoch nicht und die österreichische Niederlage beendete die kurze Phase einer engen Verbindung von Wiener Politik und den Fürsprechern eines nationalen „Befreiungskrieges“ der Deutschen.

Dr. Thomas Hemmann (Bornheim, Nordrhein-Westfalen)

Der Krieg in Sachsen 1809, dargestellt von Geißler und Sauerweid.

Österreich und Frankreich führten 1809 Krieg in Bayern und in Innerösterreich; Sachsen war Nebenkriegsschauplatz (wie auch Polen, Italien und Tirol). Auf dem Kriegstheater in Sachsen standen sich sächsische, westphälische und holländische Truppen einerseits sowie österreichische, braunschweigische und kurhessische Korps andererseits gegenüber. Nach dem vorübergehenden Verlust Dresdens und Leipzigs gelang es den Sachsen (geführt von Oberst Thielmann) und deren Verbündeten, die Österreicher und Kurhessen wieder aus dem Lande zu treiben. Nur der Herzog von Braunschweig, im Volksmund der Schwarze Herzog genannt, führte den Krieg auf eigene Faust fort und schlug sich in einem kühnen Zug von Zwickau zur Wesermündung durch, wo er mit seiner Schar von englischen Schiffen aufgenommen wurde. Der in Dresden lebende Künstler Alexander Sauerweid und der Leipziger Illustrator Heinrich Geißler schufen zu diesem Feldzug Bilderserien, die im Vortrag – mit Bezug auf ihren Entstehungskontext – vorgestellt wurden.

Dr. Horst Schumann (Wittenberg, Sachsen-Anhalt)

Wittenberg - Wunschfestung Napoleons. Der sächsische König entscheidet anders!

Napoleon äußerte 1809 in einem Brief an den sächsischen König Friedrich August I. den Wunsch einer verstärkten Absicherung des Elbeüberganges bei Wittenberg durch Ausbau der dort befindlichen Festungsanlagen. Der König versicherte in seinem Antwortbrief, seine Idee zu diesem Vorschlag baldmöglichst mitzuteilen.

Der sächsische König erließ die Ordre, Wittenberg in Augeschein zu nehmen und vor Ort zu überprüfen, ob es zum Bau einer Landesfestung geeignet sei. Sein Kriegsminister Generalmajor von Cerrini erweiterte die Odre noch durch eine ähnliche Überprüfung von Torgau.

Im Ergebnis der Untersuchungen ergab sich, dass Wittenberg auf Grund der Größe und Lage nicht als Landesfestung geeignet sei. Nach wiederholten Überprüfungen entschied man sich für den Ausbau der Festung Torgau.

Der König teilte Napoleon diese Entscheidung mit, der in einem Antwortbrief diese bestätigte.

Dipl.-Ing. Jörg Titze (Sprotta, Freistaat Sachsen)

Die Sächsische Armee von 1810 nach der Heeresreform und der Feldzug von 1812.

Im Jahre 1810 wurde die sächsische Armee in organisatorischer, materieller und wirtschaftlicher Hinsicht reformiert. Neben der Schaffung beständiger Kommandostrukturen (Generalstab, Divisionen, Brigaden) war der Übergang der Kompaniewirtschaft von den Inhabern auf den Staat der gravierenste Einschnitt. In dieser neuen Organisation zogen die Sachsen 1812 mit der Großen Armee gegen Russland ins Feld, der auch für die sächsische Armee auf einem Nebenkriegsschauplatz im (Beinahe-) Untergang endete. Der Vortrag befasste sich mit den sächsischen Truppen im VII. Korps. Der Anteil der Sachsen im IX. und XI. Korps sowie im III. und IV. Kavallerie-Korps wurde angerissen.

Prof. Dr. Peter Broucek (Wien, Österreich)

Die Zusammenarbeit des österreichischen Hilfskorps mit der sächsischen Armee in Napoleons Feldzug gegen Russland 1812.

Nach der Niederlage des Kaisertum Österreich im Feldzug 1809 wurde Friede geschlossen, der Österreich zu einem Binnenstaat doch aus militärischen und aus politischen Gründen nicht zu einem Werkzeug Napoleons machte wie zum Beispiel die Rheinbundstaaten.

Der Wunsch Napoleons nach Gründung einer Dynastie und der Gewinnung eines Bundesgenossen gab der Politik des neuen Außenministers Clemens Graf Metternich, der dem konservativen Ordnungsgedanken verpflichtet war und in Napoleon einen Mann der Revolution sah, wieder eine Bewegungsmöglichkeit. Er nutzte diese, als Napoleon Russland, mit dem Zarentum als gleichberechtigte Macht am Kontinent, militärisch besiegen und politisch ausschalten wollte.

Der politischen Führung durch Metternich und der militärischen Führung durch den General der Kavallerie Karl Fürst zu Schwarzenberg gelang dies. Schwarzenberg kommandierte als militärischer Führer ein österreichisches Hilfskorps, dann aber gleichzeitig und in einer Person das französische VII. Korps, das auch die sächsische Armee umfasste. Er konnte diesen getrennt operierenden Heereskörper aus der Katastrophe der Grand Armée Napoleons im Feldzug von 1812 herauszuhalten.

Schwarzenberg konnte im Auftrag des Kaisers Franz, beraten von Metternich, einen eigenen Waffenstillstand mit der Russischen Armee abschließen, den sowohl der Zar als auch Napoleon zur Kenntnis nahm, beziehungsweise zur Kenntnis nehmen musste.

Diese politische ebenso wie militärische Leistung, wie auch dann die Leistung des österreichischen Generalstabschefs General Radetzky beim Aufbau eines neuen österreichischen Heeres, weiter die geniale Politik der bewaffneten Neutralität Metternichs, schufen die Voraussetzung für den militärischen Sieg der großen Koalition in den Feldzügen 1813/14/15; für die Neuordnung Europas während des Wiener Kongresses ebenso wie für den Fortbestand Sachsens im großen Rahmen des Deutschen Bundes.

Dr. Olaf Jessen (Husum, Schleswig-Holstein)

“General Winter“? Napoleons Russlandfeldzug (1812) als Erinnerungsort.

„Quelle bérézina!“, heißt es im Französischen noch heute, wenn es gilt, eine Katastrophe epischen Ausmaßes zu beschreiben. Mit Napoleons Feldzug von 1812 erreichte die Geschichte des Krieges ein neues Schreckensmaß. Etwa eine Million Menschen fielen den Kämpfen unmittelbar oder mittelbar zum Opfer. Der Untergang von Napoleons „Armee der zwanzig Zungen“ hat sich tief in das kollektive Gedächtnis eingeprägt – besonders in Russland, aber auch in den Staaten des Rheinbundes wie etwa dem Königreich Sachsen. Den Erinnerungsort „1812“ verknüpfte man im Laufe des 19. Jahrhunderts allerdings mit wandelnden, zum Teil widersprüchlichen Bedeutungen.

Der Vortrag skizzierte solche Veränderungen vor dem Hintergrund neuerer Forschungen zum Russlandfeldzug 1812.

Inhalte der Podiumsdiskussionen nach den beiden Vortragsblöcken:

Zur Geschichtsschreibung

Prof. Dr. G. Kronenbitter:

In Deutschland gibt es eine traditionelle Scheidung zwischen universitärer Geschichtswissenschaft und militärischer Kriegsgeschichtsschreibung (Delbrück-Streit). Zwischen den Historikern an den Universitäten und den Experten für Spezialthemen der Militärgeschichte (Uniformen, Bewaffnung, Orden, Festungswesen etc.) findet nur selten ein intensiverer Austausch statt. Dies hat auch damit zu tun, dass es im universitären Bereich Militärgeschichte eher eine Nischenexistenz führt und daher Ansprechpartner für heereskundlich oder operationsgeschichtlich Interessierte eher rar sind. Die seit gut zwei Jahrzehnten zu beobachtende kulturwissenschaftliche Orientierung der Geschichtswissenschaft könnte allerdings Chancen der Kooperation bieten.

Ein besonders wichtiges Erzählmuster (Narrativ) der deutschen Historiker wie der deutschen Öffentlichkeit im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stellt die Geschichte von Absturz und Wiederaufstieg Preußens in den Jahren zwischen 1806 und 1814/15 dar. Die Vorstellung, Preußens Berufung sei es gewesen, die Einheit Deutschlands herbeizuführen, war weit verbreitet und prägte die Sicht auf die Politik der Zeit bis 1814. Österreich konnte spätestens seit 1866 in dieser Erzählung vom Werden des Nationalstaats nur eine Nebenrolle spielen. Am Beispiel des Dresdner Kreises der Jahre zwischen 1807 und 1809 lässt sich zeigen, dass die teleologische Perspektive der kleindeutschen Historiographie den Blick auf Alternativen verstellt hat.

Dr. O. Jessen:

Während des Vortrages über „Napoleons Russlandfeldzug als Erinnerungsort“ betraten überraschend Menschen mit Pickelhauben und historischen Uniformen den Tagungssaal. In diesem Augenblick habe ich – offen gestanden - kurzzeitig befürchtet, die lange Anreise aus Schleswig-Holstein habe die eigene Wahrnehmung getrübt. Herr Dr. Niedersen war so freundlich, die „Reenactors“ aus Poznań vorzustellen. Dass nunmehr Polen in ihrer Freizeit zuweilen preußische Uniformen tragen, könnte vielleicht auch darauf hindeuten, dass gegenwärtig die polnische Idee der Nation in Bewegung geraten ist. Den Chamäleon-Charakter der nationalen Idee jedenfalls haben Soziologen, Politologen und Historiker im Grundsatz nachgewiesen.

Herrn Prof. Brouceks Einwand, im 5. Satz der „Ouvertüre 1812“ handele es sich nicht um eine slawische Volkstanzweise, sondern um den „Slawischen Marsch“, ist insofern zu widersprechen, als sich Tschaikowski bei der Komposition des Marsches von slawischen Tänzen hat inspirieren lassen.

Herrn Dr. Töppel danke ich für den Hinweis auf seine Dissertation; zumal Herr Dr. Töppel für Sachsen offenbar zu ähnlichen Ergebnissen gelangt ist wie Frau Dr. Murken für Bayern.

Dr. R. Töppel:

Anfang 1807 herrschte im sächsischen Militär eine schlechte Stimmung. Der auf Gesamtdeutschland gerichtete Nationalismus war in Sachsen nicht sehr verbreitet.

Bei den sächsischen Militärs war im Russlandfeldzug von 1812 eine hohe Motivation vorhanden. Das war eine unmittelbare Folge der Heeresreform.

In den Darstellungen sächsischer Soldaten wurde der Russlandfeldzug sehr bald in einen antifranzösischen Sinn verklärt, und zwar wegen der Enttäuschung über die verheerende Niederlage, aber auch wegen der Erbitterung auf die Franzosen angesichts deren Ausschreitungen in Sachsen 1813.

Auf einen festzustellenden "Sonderweg" der sächsischen Publizistik und Geschichtsschreibung nach 1815 ist hinzuweisen; worauf wir bei den nächsten Torgauer Tagungen noch zu sprechen kommen sollten. Dazu gibt es einen Aufsatz von mir in einem Buch, das auch bei der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung erschienen ist, und zwar: Zwischen Altem Reich und Deutschem Bund: Eine Epoche im Spiegel sächsischer Publizistik und Historiographie, in: Guntram Martin/Jochen Vötsch/Peter Wiegand (Hrsg.): 200 Jahre Königreich Sachsen. Beiträge zur sächsischen Geschichte im napoleonischen Zeitalter, Beucha 2008, S. 195-203.

Wirtschaft und Politik

Prof. Dr. H.-W. Hahn:

Kann man aus dem Scheitern der Wirtschaftspolitik Napoleons Lehren für die heutige Zeit ziehen?

Die von Napoleon errichtete Kontinentalsperre und das zum Schutz der französischen Wirtschaft errichtete Kontinentalsystem zeigen sehr deutlich die Grenzen, welche die Eigendynamik wirtschaftlicher Prozesse dem politischen Handeln ziehen kann. Man wird nicht so weit gehen können, dass man Eingriffen des Staates in das wirtschaftliche Geschehen grundsätzlich jede Wirkung und damit jede Berechtigung absprechen muss. Das staatliche Handeln hat den im ausgehenden 18. Jahrhundert beginnenden Industrialisierungsprozess durchaus in mancher Hinsicht positiv beeinflusst. Napoleons Scheitern zeigt aber sehr deutlich, das erstens staatliches Wollen – etwa die besondere Förderung der französischen Wirtschaft auch auf Kosten engster Bündnispartner – oft schnell an Grenzen stößt und sich sogar in sein Gegenteil verkehren kann. Zweitens zeigt der Blick auf die Kontinentalsperre, dass die Wirtschaft als „Waffe“ der Machtpolitik nur bedingt wirksam werden konnte und dieses Bestreben am Ende entscheidend zur Niederlage Napoleons beitrug. Lehren für die aktuelle Politik lassen sich aber aus der Beschäftigung mit Napoleons Wirtschaftspolitik schon deshalb nur schwer ziehen, da die wirtschaftlichen Strukturen des frühen 19. Jahrhunderts sich doch fundamental von unseren heutigen unterschieden.

Diplomatie. Die Strategie der „bewaffneten Neutralität“

Prof. Dr. Peter Broucek:

Was Metternichs Politik betrifft, so möchte ich nach Heinrich R. v. Srbik, der um 1930 das große Werk Deutsche Einheit" schrieb und eine deutsche Föderation nach 1918 eben nach dem Muster des Deutschen Bundes von 1815 schaffen wollte, auf Golo Mann und ein bisschen auch auf den Schweizer Carl Jakob Burckhardt verweisen. Man hat ja auch auf den wichtigsten Berater Metternichs, Friedrich von Gentz verwiesen, der wieder von dem englischen Philosophen oder besser Ideologen Edmund Burke viel gehalten hat.

Golo Mann schreibt in dem von ihm mit herausgegebenen Taschenbuch, "Außenpolitik".

Sein Beitrag im Felde der Außenpolitik...(Er) philosophierte wohl gerne; aber einen Denker von Rang darf man ihn nicht nennen. Sein Beitrag im Felde der Außenpolitik ist praktischer Art. Die Theorie nahm der von den Völkerrechtslehrern des 18. Jh. und einigen schriftstellernden Zeitgenossen, von denen er sich beraten ließ. Trotzdem war seine Staatskunst eine durchaus persönliche und merkwürdige... Oft hat man Metternich einen guten Europäer, den letzten Vertreter der großen europäischen Diplomatie genannt. Er war nicht der letzte, er war der einzige den es je gab...Von den anderen hat im 17., 18. 19. Jhdt., keiner den hellen Sinn für die Einheit Europas gehabt...

Er erfuhr die umstürzenden Folgen einer inneren sozialen Revolution für das europäische Staatensystem und hat seither Inneres und Äußeres, Gesellschaft, Staat und Staaten stets in einem gesehen. Als österreichischer Diplomat gehörte er bis 1809 zu denen, die das G l e i c h g e w i c h t wieder herzustellen hofften. Zwischen 1809 und 1813 trieb er eine Politik des Sich-Anpassens, des "Finassierens", überzeugt, dass es mit Napoleon, der sich gegen die natürliche Ordnung versündigte, früher oder später ein schlechtes Ende nehmen würde. Seine politische Meisterleistung vollbrachte er im Zeitalter der Befreiungskriege. In diesen griff er im rechten Moment ein. Nach Napoleons russischer Katastrophe, nach seinen ephemeren Siegen im Frühjahr 1813; zuerst vermittelnd, dann, als der Kaiser freiwillig hinsichtlich seines europäischen Großreichs nicht zu bewegen war, mit dem ganzen Gewicht der intakten österreichischen Militärmacht.

Was Sachsen betrifft, so haben Srbik - und genauer jetzt auch Herr Jenak (Referent dieser Tagung), durchaus darauf hin gewiesen, dass Metternich und noch mehr Kaiser Franz, Sachsen in die bewaffnete Neutralität, die der einfachen Neutralität der Schwäche folgte, einbeziehen wollte. Napoleon hat dies nicht zugelassen. Er hat ja schon Wutanfälle über Metternichs "Ausspringen" aus dem Bündnis gehabt - konnte aber keinen Zwang mehr ausüben, sondern hat Österreich weitere Angebote machen müssen. Napoleon hatte Sachsen mehr oder weniger in der Hand.

Sachsen konnte sich keine Neutralität leisten - schon gar keine bewaffnete - eben aus zu großer Abhängigkeit von Frankreich. Dies hatte Preußen genutzt und 1815 "bestraft".

Prof. Dr. R. Jenak:

Bemerkungen zu dem angeblichen Gespräch des früheren Außenministers Napoleons, Talleyrand, in Erfurt 1808 mit dem Zaren Alexander I.:

Er soll diesem die eigentlichen Hintergründe seiner Politik gegenüber Russland enthüllt haben.

Um zu vermeiden, dass Talleyrand in Paris in Abwesenheit des Kaisers Napoleon Intrigen gegen ihn anstiftet, wurde er nach Erfurt eingeladen. Dort aber setzte er seine Gewohnheiten fort, und warnte Alexander I. angeblich davor, Napoleons Täuschungsmanövern auf den Leim zu gehen.

Napoleons Großstallmeister, Caulaincourt, Herzig von Vicenza, war von 1807 bis 1811 Gesandter Frankreichs in St. Petersburg. Er hat als Militär mit seinen Erkenntnissen und Erfahrungen der Generalität des Zaren bei der Qualifizierung der russischen Armee, besonders beim Sieg 1809 in Finnland gegen Schweden in einem solchen Maße geholfen, was der Kaiser Napoleon selbst als übertrieben ansah.

Der Schmuggel von Kolonialwaren englischer Herkunft nach Sachsen während der Kontinentalsperre erfolgte auch von Russland über das Herzogtum Warschau und von Österreich aus über Triest und Böhmen.

Die Erschießung des preußischen Majors von Schill 1809 in Stralsund erfolgte durch Truppen des Herzogtums Warschau, die normalerweise in der Festung Stettin stationiert waren. Es gibt Hinweise darauf in einem dienstlichen Antwortschreiben des sächsischen Königs als Herzog von Warschau an den entsprechenden französischen Befehlshaber in der Festung Stettin.

Napoleon und Festungen

Dr. T. Hemmann:

Zur Rolle der Festungen in Napoleons Kriegskunst möchte ich bemerken:

1. Obwohl Napoleon der Vertreter des Offensivgedankens schlechthin war, richtete er zu allen Zeiten seine Aufmerksamkeit auf die Sicherung seiner „Basis“ und seiner Verbindungen („Operationslinien“). Damit verbunden waren fortdauernde Bemühungen um die Erweiterung mehrerer Festungssysteme in seinem Herrschaftsbereich (insbesondere an den großen Geländeabschnitten; z.B. Flüssen wie Weichsel, Oder, Elbe und Rhein) und den Ausbau vorhandener Festungen (bspw. Alexandria).

2. Als schöpferischer Theoretiker und Praktiker der Kriegskunst wies Napoleon den Festungen eine neue Rolle zu: Statt sie wie bisher als vorwiegend „statische“ Elemente der Kriegskunst zu verstehen (z.B. Depot-, Magazin- oder Waffenplätze bzw. als Rückzugsort für geschlagene Heere), interpretierte Napoleon die Festungen als „aktive“ Elemente in einer in erster Linie am Offensivgedanken orientierten Kriegsführung. Hierbei verstand er es insbesondere, ganze Systeme von Festungen (besonders an Strömen und Einmündungen kleinerer Flüsse in diese Ströme) zu konzipieren, die in der Art eines großen „befestigten Lagers“ seiner Armee das Vorbrechen an mehreren Stellen ermöglichten, aber auch die aktive Vorwärtsverteidigung einer Stromlinie unterstützten [von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang die Idee des „doppelten Brückenkopfes“(1)]. In diesem Sinne wurden im Herbstfeldzug 1813 das befestigte Lager am Lilienstein, die Festung Königstein, das provisorisch befestigte Dresden einschließlich seines befestigten Lagers(2), der Brückenkopf bei Meißen, die Festungen Torgau, Wittenberg, Magdeburg und das ebenfalls provisorisch befestigte Hamburg von Napoleon benutzt, zuletzt beim Manöver auf dem rechten Elbufer (kurz vor der Völkerschlacht), bei dem Napoleon die Kriegsbrücken Blüchers und Bernadottes bedrohte und zum Teil zerstörte, wodurch er die Schlesische Armee und die Nord-Armee der Verbündeten auf das rechte Elbufer zurückzuwerfen hoffte(3).

3. Daneben waren Festungen für Napoleon ein wichtiges Mittel zur Kontrolle des unterworfenen Raumes, so die preußischen Plätze Stettin, Küstrin und Glogau 1806-1814.

4. Ein weiterer Beitrag Napoleons zu Theorie(4) und Praxis des Befestigungswesens bestand in der Überwindung der herkömmlichen Anschauung (sichtbar bspw. an der Diskussion in Sachsen 1809/10 um den Ausbau von Wittenberg oder Torgau als Landesfestung anstelle von Dresden) von einer notwendigerweise permanenten, zeitaufwändigen und teuren Befestigungsweise. Nachdem die sächsischen Behörden in diesem Diskussionsprozess zum Ergebnis gekommen waren, Torgau mit Millionenaufwand dauerhaft (neu) zu befestigen, Wittenberg deswegen zwangsläufig vernachlässigt und Dresden entfestigt werden musste, schaffte es Napoleon 1813 in kürzester Zeit (etwa von Mai bis August), Torgau und Wittenberg in Verteidigungszustand zu setzen sowie Dresden provisorisch – „mit Holz und Erde“ – wieder zu befestigen. Ähnliches gilt für Hamburg, dass in den wenigen Wochen des Waffenstillstands interimistisch instand gesetzt wurde, die Belagerung im Winter 1813/14 auszu- und bis zum Friedensschluss im April 1814 durchzuhalten.

5. Diese „neuere“ Auffassung der Rolle der Festungen in Napoleons Kriegskunst wurde in Frankreich, Deutschland und Österreich bereits um 1900 lebhaft diskutiert(5), ist aber insbesondere in Deutschland – bedingt vermutlich durch die Diskontinuität der Militärgeschichtsforschung nach 1945 – heute weitgehend in Vergessenheit geraten.

Einige Anmerkungen und Literaturstellen möchte ich meinen Ausführungen beigeben:

(Anonym.)

Die Festung in den Kriegen Napoleons und der Neuzeit. Hrsg. Großer Generalstab,

In: Studien zur Kriegsgeschichte und Taktik, 4. Bd. (Text- und Atlasband), Berlin: E. S. Mittler, 1905

(Anonym.)

Napoléon et les places d’Allemagne en 1813. In: Revue d'histoire rédigée à l’État-major de l’armée, no. 123-128, 1911

Camon, Gén.,

La fortification dans la guerre napoléonienne. Paris: Berger-Levrault, 1914

Napoléon I.,

Correspondance de Napoléon Ier : publ. par ordre de l’empereur Napoléon III. 32 Bde., Paris: Impr. impériale, 1858-69

Rogniat, J. de,

Considérations sur l'art de la guerre. Paris: Magimel, Anselin et Pochard, 1817

Wlaschütz, W.,

Bedeutung von Befestigungen in der Kriegführung Napoleons. Wien: L. W. Seidel, 1905

(1) Napoleon, Correspondance, Bd. XXV, Nr. 19.721 (Brief Napoleons an Vizekönig Eugène vom 15. März 1813).

(2) Durch den Ingenieur-General Rogniat ausgebaut.

(3) Zumindest das preußische IV. Armee-Korps Tauentzien wurde dadurch bis nach Berlin zurückgedrängt. Bernadotte war drauf und dran, ebenfalls auf das rechte Elbufer zurückzugehen, wurde aber von Gneisenau und Blücher mit dem geschickt gewählten Argument, dass er dann allein Napoleon gegenüberstände, daran gehindert und so geradezu „gezwungen“, an der Völkerschlacht bei Leipzig teilzunehmen.

(4) In Napoleons Correspondance, Bd. XXXI, befindet sich ein Essay Napoleons über Feldbefestigungen, außerdem Anmerkungen zu dem in der Literatur angeführten Werk des Generals Rogniat über die Kriegskunst, in denen u.a. auf die befestigten Plätze eingegangen wird.

(5 ) Siehe die angegebene Literatur.

Prof. Dr. G. Kronenbitter:

Die Kriege Napoleons dienten während des ganzen 19. Jahrhunderts als entscheidende Referenzpunkte der Kriegswissenschaft. Allerdings wurde die Kriegführung Napoleons dabei sehr selektiv rezipiert und beispielsweise die Bedeutung von Befestigungen vernachlässigt (vgl. dazu: Thesen Dr. Hemmann). Der globale (und ökonomische) Kontext der Kriege um 1800 wurde häufig ausgespart. Die großen Linien der Kriegsgeschichtsschreibung waren vielmehr von einer Konzentration auf die Entscheidungsschlachten geprägt. Die Hochschätzung von Schnelligkeit und Entschlossenheit als militärische Leittugenden dominierten noch in der Schulung des Führungsnachwuchses der europäischen Armeen 1914.

Dr. H. Schumann:

Im Vortrag von Herrn Titze wird von einer Verjüngung des Offizierskorps besonders bei den mittleren Chargen, d.h. Stabsoffizieren, gesprochen. Verfolgt man die Untersuchungen und Vorschläge zum evtl. Ausbau von Wittenberg oder Torgau als Landesfestung, so kann man erkennen, dass sie dem klassischen Stand der Entwicklung der damaligen Zeit Rechnung tragen. Im Falle Wittenbergs strebt der Festungsingenieur Oberstleutnant LeCoq ein rechteckiges kompaktes Festungsareal, geschützt von Bastionen und Polygonen, an. Ähnliches gilt auch für Torgau mit Vorschlägen zum Neubau einer Festung und gleichzeitigem Abriss des auf dem Felsen befindlichen Schlosses Hartenfels, was völlig unrealistisch war. Die jüngere Generation nach der Militärreform wie Oberst Langenau oder der damalige Hauptmann Aster passten sich in ihren Vorschlägen nach erneuter Überprüfung der Standorte Wittenberg oder Torgau schon mehr dem neuen Entwicklungsstand des Militärwesens an, indem sie versuchten, durch Außenwerke die Belagerungsarmee von den eigentlichen Festungswerken fern zu halten. Die Anwendung dieser neuen Erkenntnis im Falle von Torgau könnte als ein Ergebnis dieser Entwicklung betrachtet werden. So überzeugten sie Napoleon von der Errichtung der Außenwerke Zinna und Mahla im Vorfeld der Festung Torgau, deren Eroberung die Preußen im Kriegsjahr 1813 viel Kraft gekostet hat.

Eine grundsätzliche Aufgabe der napoleonischen Festungen bestand darin, im Falle eines Rückzuges beträchtliche Teile der gegnerischen Armee zu binden und damit von Entscheidungsschlachten abzuhalten. Der Ausbau von Festungswerken an der Mittleren Elbe war deshalb für ihn von außerordentlicher Bedeutung. Die Festungen Torgau und Wittenberg haben in dem folgenden Kriege 1813 einen beträchtlichen Teil des preußischen Armeekorps Tauentzien bis Weihnachten 1813 bzw. 14. Januar 1814 gebunden, wobei der Kern der preußischen Armee unter Blücher schon längst den Rhein hinter sich gelassen hatte.

Weitere Tagungen:

Mitteilung über Themen und Termine der folgenden wissenschaftlichen Tagungen in Torgau, Schloß Hartenfels:

12. und 13. Oktober 2012 – Nach dem Rußlandfeldzug. Erhebungen gegen Napoleon.

24. und 25. Mai 2013 – Schlachten und Befestigungen. Die Situation vor der Völkerschlacht bei Leipzig

11. und 12. Oktober 2013 – Länder und Armeen, deren Siege und Kapitulationen. Das neue „Alte Europa“

Dr. Uwe Niedersen

Die Berichterstattung von Torgau-TV finden Sie hier:

Tagung der Festungsforscher und Historiker am 11. und 12. Mai 2012 auf Schloss Hartenfels in Torgau